|

|

||||||||||||||

�w2020�N�������A�X�Ɩ��������u�O���[���G�R�m�~�[�v�V���|�W�E���x�`�f�U�C���ƈًƎ�A�g�ŎY�ݏo���A�V����̐X�Â���E�Â����`

����25�N12��12���i�j 14:00�`16:30�@�u�����r�b�N�T�C�g�v���Z�v�V�����z�[��A

��Á^(����)���y�Ή����i�@�\�A�������X�тÂ���S�����i��c

���Á^�o�c�A���R�ی싦�c��A(���)���{�v���W�F�N�g�Y�Ƌ��c��A(��)���؊��ؐX�l�b�g���[�N

�㉇�^�і쒡

�J��|

�䂪���ŃI�����s�b�N�E�p�������s�b�N���J�Â����2020�N�́A�C��ϓ��g�g�ݏ��Ɋ�Â����s�c�菑��Q���ԋy�ѐ������l�����Ɋ�Â����m�ڕW�̍ŏI�N�ł��B

���̂��߁A���y�̖�V���Ƃ������E�ł��g�b�v�N���X�̖L���ȐX�т�L���A�Â�����u�̕����v�����ł����䂪�����A2020�N�Ƃ����ߖڂ̔N�ɁA�X�Ɩ����������u�O���[���E�G�R�m�~�[�v�̑n�o�ɂ�鎝���\�ȎЉ�Â���M����A���O�̑傫�Ȓ��ڂ��W�߂���̂ƍl�����܂��B

�ߔN�A�X�сE�ыƕ���ɂ����ẮA���l�ȍs���{�W�J�����ƂƂ��ɁA���L���Ǝ�̖��Ԋ�Ɠ������Y�ނ̊��p�ւ̊S�����߂Ă���A�V���ȋZ�p�̊J����f�U�C���ݏo�����Ƃɂ��A�X�Ɩ������������l�ȃ��C�t�X�^�C������Ă���Ă��܂��B

�����ŁA�f�U�C����ًƎ�Ƃ̘A�g�̎��_����A�X�Ɩ����������V���ȏ��i�E�T�[�r�X�Ɋւ���őO���̎�g���Љ�A2020�N�ɓ��{���琢�E�ɔ��M���邱�Ƃ����҂����A�X�Ɩ����������u�O���[���G�R�m�~�[�v�̓W�]�Ɖۑ�ɂ��ċc�_����V���|�W�E�����J�Â��܂����B

�v���O����

�J��A

�{�� �K�i�������X�тÂ���S�����i��c �����ǒ��A�����_�Ƒ�w �����j

�����@�L�s �i�і쒡 �ѐ������j

��u��

�u�V����̐X�Ɩ��������G�R�v���_�N�c �`�O�b�h�f�U�C���ܓ�������Ɂv

�v�c ���a �i�������`��w�����A(����)���{�f�U�C���U������A(��)�I�[�v���n�E�X ��\������A�G�R�v���_�N�c2013�u�G�R���f�U�C���u�[�X��܁v�R�����j

�u�������l�f�U�C���ƐV����̐X�Ɩ��������f�U�C���`�L�b�Y�f�U�C���ܓ�������Ɂv

�Ԓr �w �i�Ȋw�Z�p�W���[�i���X�g�A(��)���j�o�[�T���f�U�C��������������\�A(��)�L�b�Y�f�U�C�����c�� �L�b�Y�f�U�C���� �R���ψ����j

�b���

�u�o�ϊE�ƐX�сE�ыƁE�؍ދƊE�̘A�g�Ő��ݏo���u�O���[���G�R�m�~�[�v�`�u�ыƕ����E�X�эĐ��𐄐i���鍑����c�v�̗����グ�`�v

���M �T�O �i(���)���{�v���W�F�N�g�Y�Ƌ��c��/JAPIC �ꖱ�����j

�u�̂₷�炬�ƁA�X�̂߂��݂��A���̐���� �`���Y�F�؍ނ����p�����s��𒆐S�Ƃ���Â������i�v

�Ԋ� �N �i�O�䕨�Y(��) ���E�Љ�v���� �ЗL�сE������� �����j

�p�l���f�B�X�J�b�V����

<���f���[�^�[>

�{�� �K�i�������X�тÂ���S�����i��c �����ǒ��A�����_�Ƒ�w �����j

<�p�l���X�g>

�v�c ���a�A�Ԓr �w�A��e ���Ɓi(���)���{�v���W�F�N�g�Y�Ƌ��c�� �햱�����j�A�Ԋ� �N�A���� �L�s�i�і쒡 �ѐ������j

�� �J��A

�{�с@�K�i�������X�тÂ���S�����i��c �����ǒ��A�����_�Ƒ�w �����j

�{���́A���ǂ��̃V���|�W�E���ɂ��z�������������肪�Ƃ��������܂��B���N�͎��N�ՂƑJ�{���ꏏ�ɍs����60�N�Ɉ�x�̔N�ł����B����ɍ��킹�邩�̂悤�ɐ��̒��ł��̃u�[�����i��ł���悤�ȋC�����Ă��܂��B

�{���́A���ǂ��̃V���|�W�E���ɂ��z�������������肪�Ƃ��������܂��B���N�͎��N�ՂƑJ�{���ꏏ�ɍs����60�N�Ɉ�x�̔N�ł����B����ɍ��킹�邩�̂悤�ɐ��̒��ł��̃u�[�����i��ł���悤�ȋC�����Ă��܂��B

�܂������I�{20�ł̓O���[���G�R�m�~�[�Ƃ����L�[���[�h���f���Ă��܂��B������āA��X�͎��̐�����ǂ��\�z���Ă������Ƃ����傫�ȉۑ������ɉۂ��܂����B

�X�сA�ыƁA�юY�Ƃɂ��Ă͌������ɂ���Ƃ͂����A���̒ǂ����Ɍ������đ傫���W�J���Ă����K�v������܂��B�u�������X�Â���v�������グ��10�N�߂����o���܂����A�F�l�̂����͂ɂ��l�����o�[�A�t�H���X�g�T�|�[�^�[�Y��4���l���āA�܂��܂��S�����܂��Ă��܂��B

�{���́A�e�[�}�ɂ���悤�ɁA�O���[���G�R�m�~�[�̑傫�ȃe�[�}�̈�ł�����g���Љ�Ɍ������āA���ɍ��Y�ޓ��̗��p�̎d���A�f�U�C���̍����A�����Z��������Љ�̍����Ƃ������Ƃ���ŋc�_�������Ă��炦��Ǝv���Ă��܂��B

�{���ŏ��́A�������`��w�̉v�c�����Ɋ�u�������������A���̌�A���f�U�C�����Ńf�U�C���𒆐S�ɐl�Ԃ̍s���܂Ńf�U�C�����Ă����Ԓr����AJAPIC�̍��M����A����ɂ͌o�c�A���̊F�l�A�ŏI�I�ɂ͎O�䕨�Y�̐ԊԂ��炲�����������Ȃ���p�l���f�B�X�J�b�V�����ւƈڂ��Ă܂��肽���Ǝv���܂��B

���̒��ŁA�і쒡���疖���L�s�ѐ������ɓo�ꂢ�������A�S�̍\���ŃO���[���G�R�m�~�[�Ƃ����Љ�₻��Ɍ������X�їыƂ̂���悤���c�_�ł���Ǝv���Ă��܂��B���݂̂Ȃ����ӌ������������Ȃ���ꏏ�ɍl���Ă��������Ǝv���܂��B��낵�����肢�������܂��B

�����@�L�s �i�і쒡 �ѐ������j

�F�l�A����ɂ��́B�ѐ������̖����ł��B�ѐ������ɂȂ���4�N�ڂɂȂ�܂������A�X�їыƂ̎d���͊F�l�̂����͂������ď������������o�Ă��Ă��܂��B���Ƃ�����{�͍��y��7�����X�тƂ������ŁA��X��7���̐X�͐̂���L���ȐX�������킯�ł͂Ȃ��A���A��y�����A���Ĉ�ĂĂ����Ƃ������j������܂��B���̐X�̖����A�g���鎞���ɂȂ��Ă��܂����B������ǂ��������������ł���A2020�N�Ɍ����ĉ�X�ɉ����ł��邩�Ƃ������Ƃ��l���鎞�Ȃ̂��Ǝv���܂��B

�F�l�A����ɂ��́B�ѐ������̖����ł��B�ѐ������ɂȂ���4�N�ڂɂȂ�܂������A�X�їыƂ̎d���͊F�l�̂����͂������ď������������o�Ă��Ă��܂��B���Ƃ�����{�͍��y��7�����X�тƂ������ŁA��X��7���̐X�͐̂���L���ȐX�������킯�ł͂Ȃ��A���A��y�����A���Ĉ�ĂĂ����Ƃ������j������܂��B���̐X�̖����A�g���鎞���ɂȂ��Ă��܂����B������ǂ��������������ł���A2020�N�Ɍ����ĉ�X�ɉ����ł��邩�Ƃ������Ƃ��l���鎞�Ȃ̂��Ǝv���܂��B

��قǁA���N��5������ыƂɊW����f��wWOOD JOB�I�i�E�b�W���u�j�`�_���Ȃ��Ȃ�����`�x�����J����܂����A�w�E�H�[�^�[�{�[�C�Y�x�w�X�C���O�K�[���x�Ȃǂ��肪��������j���ēƎ��ǂ��̊F��F�k�����ƑΒk�����Ă����̂ł����A���N�A���N�́A�ыƂƂ������̂̃C���[�W���ς����邫�������ɂȂ�N�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

���낢��Ȑ��������Ă��ς���Ă������Ƃ�����܂��B���Ƃ��A���N�ƍ��N�Ō���ƁA���̗ʂ�1�����炢�����Ă��܂��B�������̒��A��������i�߂Ȃ��炫����Ɛ��̒��ōނ��o��悤�ɂȂ��Ă��܂����B

���i����N����N�́A���̗ʂ𑝂₷�Ƃ��̕����i���\������Ƃ����X�����������̂ł����A���N�͌����ɐ��ڂ��Ă��܂��B�Ȃ����l����ƁA���͂�͂���v�����������Ă���Ă��邩�炾�Ǝv���܂��B���{�ɂ͖L���ȐX������A�������������܂����A��������Ζق��Ă��Ă��g���Ă����Ƃ����l���͊ԈႢ�ł��B�������A�̗ǂ���������Ɛ������Ă��낢��ȂƂ���ŐV�����g������f�G�ȃf�U�C���Ŏg�����Ƃ����w�͂������Ə������ǂ��Ȃ��Ă����B���������肪�o�n�߂Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B

����̐i�ޗыƁA�_�ƂƂ����܂����A����5�N�ԂŗыƂ̏]���҂̕��ϔN��͉������Ă��܂��B���������u������i��ł���v�Əł��Ă���ԂɁA�V��������Ɍ����ē����o���l���o�Ă��Ă��邱�Ƃ̌��ꂾ�Ǝv���Ă��܂��B���͂��������V����������L�������ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

��������Ȃ̂��A���v�̑��Ɏg���Ă��炢�������́A�{���ɖ��ɗ����́A�f�G�ȃf�U�C���Ȃǂł��B�������������Ŋe���Ԋ�Ƃ̊����Ȏ��g�݂���ł����A����͂��ꂪ�r�W�l�X�ɂ��Ȃ��Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B�{���̃V���|�W�E���́A�{���ɗǂ��^�C�~���O�ŗǂ����b��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���A�����y���݂ɂ��Ă��܂��B

�܂��A���̏����Ă��m�点���܂����A�G�R�v���_�N�c�W�̃G���g�����X�̊��R�~���j�P�[�V�����X�e�[�W�₨�x�ݏ���؎�������Ƃ������ƂŖ��ӂ�Ɏg���Ă��܂��B�O�N���������̋�Ԃ����o�ł��Ă��邩�Ǝv���܂��B���Ќ��Ă��������āA�����������ɖ����邱�Ƃ̃v���X�̌��ʂ������Ă���������Ǝv���܂��B

�{���̃V���|�W�E���̐����ƊF�l�̂܂��܂��̂����W���F�O���Ĉ��A�ɑウ�����Ă��������܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�� ��u��

�V����̐X�Ɩ��������G�R�v���_�N�c �`�O�b�h�f�U�C���ܓ��������

�v�c�@���a �i�������`��w�����A(����)���{�f�U�C���U������A�i���j�I�[�v���n�E�X ��\������A�G�R�v���_�N�c2013�u�G�R���f�U�C���u�[�X��܁v�R�����j

����ɂ��́A�v�c�ł��B���͂����ƃf�U�C�������Ă��܂��āA1950�N��ɂł����O�b�h�f�U�C���Ƃ������x�̐R����20�N�ȏ�ɂ킽���čs���Ă��܂����B��ÎҒc�̂ł�����v���c�@�l���{�f�U�C���U����̗��������Ă��܂��B�O�b�h�f�U�C�����Ƃ��Ă��鏤�i�̒��ɖ��������̂���������܂��B�����͂�������Љ�Ȃ���A�ƃf�U�C���ɂ��čl������Ǝv���܂��B

�G�R�v���_�N�c�W��1999�N�Ɏn�܂�܂������A���̏����i�K���炨��`�����Ă��āA���N�ǂ�ǂ�傫���Ȃ��Ă����̂����Ă��܂����B�ꎞ���A2000�N�����A���N����Ґ��������Ĕh��ɂȂ��Ă������̗l�q�����Ă��āA�u�������������̂ł͂Ȃ����v�Ɗ�����悤�ɂȂ�܂����B�M�t�g�V���[�����[�^�[�V���[���̂悤�ɂȂ�A�u�[�X�͓P���̍ۂ��̂������S�~�̎R�ɂȂ�܂��B�u�Ȃ�Ƃ��Ȃ�Ȃ����낤���v�Ǝv���Ă����Ƃ���A�u�[�X�̃f�U�C���R���y���n�܂�G�R�f�U�C���u�[�X�̐R�������N���s���Ă��܂����A���N�����̐R����ő�ύ����Ă��܂��B���N����͋}�ɖ���������g���Ă��āA�ǂ��炪�����̂��悭�킩��Ȃ���Ԃł��B���肪�����ߖŁA���̓W����Ƃ͈Ⴄ���͋C���o�Ă������ɉz�������Ƃ͂���܂���B

�����͂�������������Ă��Ă��܂��B��ЂƂ̏��i��20�����炢�b���Ă��b������Ȃ��قǂɃX�g�[���[������̂ł����A���Ԃ�����܂���̂ŁA�����Ɨ����Ă������Ă��������悤�ɂ������Ǝv���܂��B

�ŏ��́A�����O���C�t�f�U�C���܂Ƃ����O�b�h�f�U�C���̒��ł����ʂȏ܂ŁA10�N�ȏヂ�f���`�F���W�����Ȃ��ō�葱�����Ă����f�U�C����\������Ƃ������x�ł��B�����ō��N�܂�������A�H�c�؍H����̃C�X�ł��B���ꂪ�Ȃ�ƁA�v��120���r�ȏ㔄��Ă���Ƃ����܂��B����͏����ȃX�c�[���ł����A�d���ɂ���5kg�Ɗ��肵�Ă��A120���r��������6000�g���ȂǂƂ����c��Ȑ����ɂȂ�܂��B�����Ȑ��i�ł����Ă��H�Ɛ��i�͐����o�܂��̂ŁA���ꂪ���v����������Ƃ������Ƃ͏\�����蓾��Ƃ������Ⴞ�Ǝv���܂��B

�ŋ߂́A���̂܂ܖ��g���Ƃ������͗l�X�ȉ��H��������f�ނƂ��Ċ������Ƃ���������Ă��Ă��܂��B�O�b�h�f�U�C���ł��A�����������ނ�f�ނɑ��Ă��f�U�C���܂��o���Ă��܂��B����́A�؎��̃`�b�v����肱�T�C�f�B���O�ł��BCO2�̌Œ艻�Ƃ��Ă����ʂ�����܂��B

�ŋ߂́A���̂܂ܖ��g���Ƃ������͗l�X�ȉ��H��������f�ނƂ��Ċ������Ƃ���������Ă��Ă��܂��B�O�b�h�f�U�C���ł��A�����������ނ�f�ނɑ��Ă��f�U�C���܂��o���Ă��܂��B����́A�؎��̃`�b�v����肱�T�C�f�B���O�ł��BCO2�̌Œ艻�Ƃ��Ă����ʂ�����܂��B

���邢�́A�����I�ɂ������낢�����I�Ȏ��g�݂����Ă��鐻�i����������܂��B����́A�����V���J�o�̊Ԕ��ނ̊Ԃɔ��A�܂�����ł��āA�t���V�L�u���ɋȂ��邱�Ƃ��ł��܂��B�N�b�V������������A�Ȃ���������炩�Ŋ��G���������ƁA�f�U�C���I�ɂ����ɃV���v���Ŕ������g�^�̃t�H����������Ƃ������Ƃŕ]������Ă��܂��B

�\���猩���Ȃ��Ƃ������̂�����܂��B�ꌩ����Ƌ����̃t���[���ɕz�������Ă��邾���Ɍ����܂����A�Ȃ��Ɏd�|��������A�V�����J�����ꂽ�̃`�b�v�������H�����h���h�L�܂������Ă��܂��B����ɂ���Ď������𐮂��Ă����Ƃ������i�ł��B���̏ꍇ�A�͍��q�Ƃ��đ��݂��ċ@�\���Ă��܂��B�����������̂��ʓI�ɂ̓o�J�ɂȂ�Ȃ��ʂ��o�Ă���\��������܂��̂ŁA�C�������炠����I�t�B�X��a�@�Ȃǂɓ����Ă��邱�Ƃ��l�����܂��B

�\���猩���Ȃ��Ƃ������̂�����܂��B�ꌩ����Ƌ����̃t���[���ɕz�������Ă��邾���Ɍ����܂����A�Ȃ��Ɏd�|��������A�V�����J�����ꂽ�̃`�b�v�������H�����h���h�L�܂������Ă��܂��B����ɂ���Ď������𐮂��Ă����Ƃ������i�ł��B���̏ꍇ�A�͍��q�Ƃ��đ��݂��ċ@�\���Ă��܂��B�����������̂��ʓI�ɂ̓o�J�ɂȂ�Ȃ��ʂ��o�Ă���\��������܂��̂ŁA�C�������炠����I�t�B�X��a�@�Ȃǂɓ����Ă��邱�Ƃ��l�����܂��B

�����ЂƂA�ŋ߂̌X���Ƃ��āA���ނ̃T�b�V�����ŃA���~�Ɩ؎��Ƃ̃n�C�u���b�h�������Ă��܂��B�l�̖ڂɐG��̂ɐG��镔���ɂ͖��g���A�A���~�̋@�\�����ނ��ݍ��ނ悤�ɂ��Ă��鐻�i�ł��B����̓q�m�L�̏W���ނ��g���Ă��܂��B

������������������g���Ƃ����Ӗ��Ŋ��҂ł���̂́A2�~4�̑ωΌ��z�H�@�ł��B�����m�̂悤�ɁA�؎��̏Z��͓s�s���ɂ͏��h�̊W�������Ďg���Â炢�̂ł����A����ɑ��ē���ȑf�ށE�\���E�H�@���H�v���đω\���������������̂ł��B�s�s�̒��ɖؑ��̑��w�K�̌��z����邱�Ƃ��\�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł��B

�ׂ����Ƃ���ł́A�ؑ����z�̑ϐk�\�����m�ۂ���_���p�[�̖�����������̂��A���������d���ł��܂���邱�Ƃ��\�ł��B

�ׂ����Ƃ���ł́A�ؑ����z�̑ϐk�\�����m�ۂ���_���p�[�̖�����������̂��A���������d���ł��܂���邱�Ƃ��\�ł��B

�p�l�����A�̃p�l�������ł͍\���I�ȃf�����b�g������܂��̂ŁA������|�ނƃn�C�u���b�h�Ŏg���V������Ă����X�ɐ��܂�Ă��܂��B����͓S�̃t���[���ɖ̃p�l�����d����ł��܂��B���܂��g���ƁA�S���̌����̗v���v���Ŗ�������Ă���Ƃ����g�����őϐk�������܂�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

���̌��z�̒�Ă͏�����|������Ă��āA���̓y�n�̖��g���B�͓̂��R�����ł������A�ŋ߂ł͗A���ނɐ���������̂łǂ��̖��킩��Ȃ����̂�ؑ����z�Ɏg���Ă��܂����A����͂��̓y�n�̊����ň�������g���Č��z���邱�Ƃɓ������Ă���f�U�C���ł��B���ĂȂǂł͂����Ԃ�i��ł��邱�ƂŁA�G�R���W�[�f�U�C�������Ȃ���y�n�̕��y�ɍ������ނ��g���A���ɗn�����ނ��ƂŃf�U�C���I�ɂ��D�ꂽ���̂ɂȂ��Ă����Ƃ������ƂR�̂��ƂƂ��čs���Ă��܂��B���{�ł����������Ă������Ƃ����b�ł��B

����͋߂���ŁA�g�C���ł��B�l�����\�������̂����̈�Ɍ����Ă���g�C���ŁA3�̌����o���o���Ɍ��ĂĂ��܂��B���̓y�n�̃q�m�L���g�����p�l���\���ł��B���i�Ƀ}�b�`�����A�ł����Ȃ��f�U�C���ŕ]������Ă��܂��B

�����Ə����Ȃ��̂�����܂��B���̂�����͓`���H�|�̒�Ԃ̂ЂƂł����A�H�c�̋Ȃ�����ςł��B�Ȃ�����ς͐��̖��ڂ��g���܂����A���Ƃ��Ƃ͊Ԕ��ނ̗��p����n�܂��Ă��܂��B�ыƂ̂����ڂ�����傤�������Ȃ���A���炵���f�U�C��������A���������Ă��܂��B

�����Ə����Ȃ��̂�����܂��B���̂�����͓`���H�|�̒�Ԃ̂ЂƂł����A�H�c�̋Ȃ�����ςł��B�Ȃ�����ς͐��̖��ڂ��g���܂����A���Ƃ��Ƃ͊Ԕ��ނ̗��p����n�܂��Ă��܂��B�ыƂ̂����ڂ�����傤�������Ȃ���A���炵���f�U�C��������A���������Ă��܂��B

�����g���b�L�[�Ȏg�����Ƃ��ẮA���ނ͍��A�{���̖��ǂ����킩��Ȃ��悤�ȏ�Ԃŗl�X�Ȑ��i������Ă��܂����A����̓X�M�̍���c�ɂ��ĕ\�ʂɌI�̖�\�邱�ƂŌI�̔̂悤�Ɍ����Ă�����̂ł��B�������邱�Ƃŋ@�\�I�ɂ������̗ǂ����o�āA�����̂Ȃ����ނŁA�������〈���ڂ͌I�̂悤�ȗ������������G�̂��̂��ł�������܂��B

���{�̓X�M�����ɑ����̂ł����A����̓G���c�H�E�}�[���Ƃ����C�^���A�̉�X�̑��y�̃f�U�C�i�[���f�U�C�������C�X�ł��B�X�M���g���ƉƋ�͂Ȃ��Ȃ�����������Ă��܂��̂ł����A�f�U�C�i�[�͂ӂ�ɂ���X�M���Ȃ��Ȃ��Ƌ�ɂȂ�Ȃ��Ƃ����Y�݂�����Ă����Ȃ��A����̓X�M�Ɉ��͂ƔM�������ėe�ς����������x�����߂Ă��܂��B�������邱�Ƃŋ��������Ȃ������₷���f�ނ��ł��܂��B������g���Ẵ`�������W�ł��B�G���c�H�E�}�[�����Ɍ��킹��u�X�M�̐߂͔��������v�Ƃ������ƂŁA�u���d����Ă�����ׂ����̂��v�ƃf�U�C���Ɏ�����Ă���ƌ����Ă��܂��B

�����ɏ����������낢���Ƃ������Ă���܂��B�X�M�̊w���̓N���v�g�����A�W���|�j�J�Ƃ����悤�ł����A�u���{�̉B���ꂽ���Y�v�Ƃ����Ӗ��������ł��B�Ȃ��Ȃ����܂����Ƃ������ȂƎv���܂��B

����́A���m�̔n�H���Ƃ����R���ō�����A�X�M�̊Ԕ��ނ𔖂��j�����̂悤�ɔ��������̂�ϑw���āA��������ǂ���v�ȍ��ł��B���̉ߒ��Ńv���X�������A�_�炩���`�����Ă����ƁA���̂悤�ȃo�b�O���ł��Ă��܂��܂��B�ꌩ�Ȃ̂ŏd�����Ɍ����܂����A�ƂĂ��y���o�b�O�ł��B�f�U�C�i�[��3�N�قǎR�̒��Ŏ��s���낵�č�������̂ŎG���̕\���ɂ��Ȃ��Ă��܂����A���E���̃~���[�W�A���V���b�v�Ŕ̔�����Ă��܂��B�Ԕ��ނ���ł������i�ł��B

����́A���m�̔n�H���Ƃ����R���ō�����A�X�M�̊Ԕ��ނ𔖂��j�����̂悤�ɔ��������̂�ϑw���āA��������ǂ���v�ȍ��ł��B���̉ߒ��Ńv���X�������A�_�炩���`�����Ă����ƁA���̂悤�ȃo�b�O���ł��Ă��܂��܂��B�ꌩ�Ȃ̂ŏd�����Ɍ����܂����A�ƂĂ��y���o�b�O�ł��B�f�U�C�i�[��3�N�قǎR�̒��Ŏ��s���낵�č�������̂ŎG���̕\���ɂ��Ȃ��Ă��܂����A���E���̃~���[�W�A���V���b�v�Ŕ̔�����Ă��܂��B�Ԕ��ނ���ł������i�ł��B

�����悤�ɊԔ��ނ��g���ĐH�����邱�Ƃ��ł��܂��B�̂��M�Ƃ����͈̂ȑO���炠��A�����g���̂ĂƂ����܂����A10��قǎg���Ă���ƃ{���{���ɂȂ��Ă������낢�̂ł����A�₪�Ď̂Ă邱�ƂɂȂ�܂��B������������������g�����Ƃ������ƂŁA2��ނ̖����킹�č���Ă��܂��B

���̂��̂̃f�U�C���ł͂���܂��A�y���b�g�X�g�[�u�̂悤�ɍH�Ɛ��i����鎞�ɖ��g�����Ƃ�O��ɂ��ăf�U�C�����Ă�����̂�����܂��B���̎g�����肪�悩������A�@�\�I�ł�������A�C���e���A�ɍ��������̂ł�������Ƃ������ƂŁA���Ƃ��Ζ؎��̃y���b�g���ǂ�ǂ�����Ă����Ƃ������Ƃ�����ł��傤�B

���̂��̂̃f�U�C���ł͂���܂��A�y���b�g�X�g�[�u�̂悤�ɍH�Ɛ��i����鎞�ɖ��g�����Ƃ�O��ɂ��ăf�U�C�����Ă�����̂�����܂��B���̎g�����肪�悩������A�@�\�I�ł�������A�C���e���A�ɍ��������̂ł�������Ƃ������ƂŁA���Ƃ��Ζ؎��̃y���b�g���ǂ�ǂ�����Ă����Ƃ������Ƃ�����ł��傤�B

�ŋ߃O�b�h�f�U�C���ł́A���i�����łȂ��d�g�݂ɑ��Ă��܂��o���Ă��܂��B����Ȃǂ́A�R�����̍ނƕs���Y��Ђ̃R���{���[�V�����Ŗ��g���Ă������Ƃ����d�g�݂Â���Ŏ�܂��Ă��܂��B�Y�n�Ƃ�����g������A����n�����ڌ��т����Ƃɂ���ēK�ȋ������Ȃ����A���邢�͎��v�����N�����悤�Ȃ��Ƃ��N���Ă���Ƃ����d�g�݂Â���́A����A�����p���Ă����ۂɂ͕K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�q�ǂ��̍�����ɐG��邱�Ƃ͂ƂĂ��d�v�Ȃ��ƂŁA����͍��Y�̃u�i�̋Ȃ����g�����q�ǂ��p���]�Ԃł��B���ŏR���ăo�����X����Ă�V��ł��B

�X�ɂ͖���ł͂Ȃ��A���ɓ��{�͒|����������܂��B�����ז������田���Ă��܂��Ƃ����̂ł͂Ȃ����p���悤�Ƃ������ƂŁA�|�̒e�������܂��g�����f�U�C���ŁA�r�j�[���n�E�X�Ɏg�p���Ă��܂��B�g�����ŁA�y���āA���ɋC�����̂�����Ԃ��ł��܂��B���̂悤�ɒ|���g���Ă����A���{�̐̂̂��̂Â���ł���|�H���������Ă���悤�Ɏv���܂��B

���̂����肩��́A���i�ł͂Ȃ��X�����p���邱�Ƃɑ���O�b�h�f�U�C�������^���ꂽ��ł��B�X�̗c�t���ł��B�q�����Ƃ������挧�̃X�M�ŗL���ȎY�n�̗c�t���ŁA�����������邷�炵���X�Ƃ������R���q�ǂ������̗V�я�Ƃ��Ďg�����Ƃ������ƂŁA���ɂ�����܂���B�q�ǂ������͖����O�ŗV�сA�����搶�������܂��U�����Ă����Ƃ������j�[�N�Ȋ����ł��B

����́A���ٓ����̂��̂ɃO�b�h�f�U�C���܂��o�Ă��܂��B�u������߂��v�Ƃ����l�[�~���O���悭�A�V�������邭��Ɩ�����ɂ܂��Ă��܂����A�����ɂ́u���܁A�X������B�v�Ƃ����悤�ȋL��������܂��B�Ȃ����J����ƁA�S�{�E���ۑ��Ɍ����ĂĂ̂��ň����Ȃ���H�ׂ�Ƃ����y���݂̂��邨�ٓ��ł��B����Ȃ��̂����鎞��ɂȂ��Ă��܂��B

����́A���ٓ����̂��̂ɃO�b�h�f�U�C���܂��o�Ă��܂��B�u������߂��v�Ƃ����l�[�~���O���悭�A�V�������邭��Ɩ�����ɂ܂��Ă��܂����A�����ɂ́u���܁A�X������B�v�Ƃ����悤�ȋL��������܂��B�Ȃ����J����ƁA�S�{�E���ۑ��Ɍ����ĂĂ̂��ň����Ȃ���H�ׂ�Ƃ����y���݂̂��邨�ٓ��ł��B����Ȃ��̂����鎞��ɂȂ��Ă��܂��B

����͐X�̋����ł��B��������Ƃ��������ł����A�X�тŋ�����Ă�X�ї��_�ōŋߊe�n�Ŏn�߂��Ă��܂��B ���̉�Ђ��A�ߐ{�̂ق��ŐX�̒��ɋ�������A���C�Ɉ�ĂĂ��܂��B���̋����ł��B���ɖ��̔Z�����������������Ƃ�܂��B�����f�G�ȕr�ɋl�߂ē����܂ʼn^�ԂƂ����܂�����Ă��܂��Ƃ������ƂŁA�ꎞ���͓����̃f�p�[�g�ōs�ł��Ă��܂����B�X���g���Ȃ���S���Ⴄ���i���ł��Ă���Ƃ�����ł��B

���̉�Ђ��A�ߐ{�̂ق��ŐX�̒��ɋ�������A���C�Ɉ�ĂĂ��܂��B���̋����ł��B���ɖ��̔Z�����������������Ƃ�܂��B�����f�G�ȕr�ɋl�߂ē����܂ʼn^�ԂƂ����܂�����Ă��܂��Ƃ������ƂŁA�ꎞ���͓����̃f�p�[�g�ōs�ł��Ă��܂����B�X���g���Ȃ���S���Ⴄ���i���ł��Ă���Ƃ�����ł��B

���{�̃f�U�C�i�[�͖���D���ŁA�̂�����悭�g���܂��B�Ƃ�����ƖȂ牽�ł������Ƃ������炢���D���Ȃ��̂ł�����A�ǂ��̖����ڒ������Ɏg���Ă��Ă����Ƃ��������܂��B�ꎞ���͖̂悤�Ɍ����邱�Ƃ������Ԃs���āA�ؖڂ̃G�A�R����e���r���o�ꂵ�܂����B�ł͂Ȃ��ؖڂ���������o��������������{�ɂ�����܂����B���̂��炢���D���Ȃ킯�ł��B�����f�U�C�����n�߂����A�ꐶ�����ؖڂ���ŕ`���Ă������オ����܂����B���̓f�U�C�i�[�����������Ȃ�A��������҂������Ȃ��Ă��܂�����A�ǂ��̖ŁA���̖ŁA������g�����Ƃɂǂ������Ӗ�������̂��Ƃ������Ƃ��C�ɂ���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�ƂĂ��������Ƃ��Ǝv���܂��B

����́A�C���h�l�V�A�̗�ł��B�O�b�h�f�U�C���܂���܂��Ă��܂��B�����O�ł����A�̐��i�Q�ł��B�����ł����h���钇�Ԃ̂ЂƂ�ŁASinggih Kartono�Ƃ����C���h�l�V�A�̃f�U�C�i�[������Ă���d���ł��B�C���h�l�V�A�̃W�������̂��炵���i�F�̂Ȃ��ɂ���X���r���R�̖��ǂ�ǂ���Ă��܂��܂����B�������Ƃɖ�A���Ȃ��Ń^�o�R��A���Ă��܂��̂ł��B�^�o�R�͂����ɂ����ɂȂ�̂Ŏ����葁������ł��B�����Ȃ�ƐX�͂����h���Ă��܂���B

����́A�C���h�l�V�A�̗�ł��B�O�b�h�f�U�C���܂���܂��Ă��܂��B�����O�ł����A�̐��i�Q�ł��B�����ł����h���钇�Ԃ̂ЂƂ�ŁASinggih Kartono�Ƃ����C���h�l�V�A�̃f�U�C�i�[������Ă���d���ł��B�C���h�l�V�A�̃W�������̂��炵���i�F�̂Ȃ��ɂ���X���r���R�̖��ǂ�ǂ���Ă��܂��܂����B�������Ƃɖ�A���Ȃ��Ń^�o�R��A���Ă��܂��̂ł��B�^�o�R�͂����ɂ����ɂȂ�̂Ŏ����葁������ł��B�����Ȃ�ƐX�͂����h���Ă��܂���B ����ɑ��Ĕނ����Ă������Ƃ́A�����ōH������A���̉��ɕc�������A�����ŏ������������i�Ɏg�������̕c��A���Ĉ�Ă�̂ł��B������x��ƁA����l�����Ƀ^�_�ŕ����Ă��܂��܂��B���̒��ɂ͖̂ق��Ƀo�i�i��}���S�[�A�R�[�q�[�Ȃǂ��낢��Ȃ��̂������Ă��܂��B������A�\�[�g���Ă�����ƁA�ނ�͂����X�ɐA���邱�Ƃ��ł��܂��B����Ă����ƔM�щJ�т��Đ����Ă������ƂɂȂ�܂��B�����10�N���炢�o�����X�ł����A�w�̍����ƒႢ���ꏏ�ɂȂ��Ĉ�B���ꂪ�M�щJ�т̊�{�I�Ȍ`�������ł��B�w�̒Ⴂ�ɂ͐H�ׂ�������Ȃ�܂��B��������߂Ē�������ȂǁA���܂��܂ȓ������߂萶�Ԍn���h���Ă��܂��B������������莞�Ԃ������Ďd����ł��܂��B���炵�����ł��B

����ɑ��Ĕނ����Ă������Ƃ́A�����ōH������A���̉��ɕc�������A�����ŏ������������i�Ɏg�������̕c��A���Ĉ�Ă�̂ł��B������x��ƁA����l�����Ƀ^�_�ŕ����Ă��܂��܂��B���̒��ɂ͖̂ق��Ƀo�i�i��}���S�[�A�R�[�q�[�Ȃǂ��낢��Ȃ��̂������Ă��܂��B������A�\�[�g���Ă�����ƁA�ނ�͂����X�ɐA���邱�Ƃ��ł��܂��B����Ă����ƔM�щJ�т��Đ����Ă������ƂɂȂ�܂��B�����10�N���炢�o�����X�ł����A�w�̍����ƒႢ���ꏏ�ɂȂ��Ĉ�B���ꂪ�M�щJ�т̊�{�I�Ȍ`�������ł��B�w�̒Ⴂ�ɂ͐H�ׂ�������Ȃ�܂��B��������߂Ē�������ȂǁA���܂��܂ȓ������߂萶�Ԍn���h���Ă��܂��B������������莞�Ԃ������Ďd����ł��܂��B���炵�����ł��B

�ׂ̐X�͒P�����̐l�H�тł��B���{�ł������ł����A�����Ō��ނ���āA�����Ă݂�H��̂悤�ȐX�ł��B�����ɂ͐��Ԍn�͖߂��Ă��܂���B

�������Ďg����悤�ɂȂ�ƍ��x�͂������đ��l����ނ����܂��B���l�ɂ��Ă݂�A�^�_�ŕ����Ă���������̂�A���Ă��������ŁA���X�R�[�q�[�����߂���A�}���S�[���H�ׂ�ꂽ�肵�A�C��������ނƂ��Ă���������Ƃ����ƂĂ������b�ł��BSinggih�͂�����g���Ď����̂Ƃ���Ő��i������Ă��܂��B

�݂�ȃ}�X�N�����Ă��܂��BSinggih�͐��i�̂������S�ē��{����w��ł��܂��B���{�̐��Y�Z�p�A�i���Ǘ��Ȃǂ�����Ď����̃f�U�C�����`�ɂ��Ă��܂��B�ق��Ă���̂͑��l�����ł��B�ނ̃v���W�F�N�g�́A�ٗp�̑n�o�Ɠ����ɑ��̃R�~���j�e�B�[�̎����E���������A�����̐��i�������Ă���킯�ł��B���̏z�̒��ŏo���オ�������i�����E���Ŕ̔�����Ă��܂��B���R�A����邱�Ƃɂ���ĐX���h�邱�Ƃɒ������܂��B

�݂�ȃ}�X�N�����Ă��܂��BSinggih�͐��i�̂������S�ē��{����w��ł��܂��B���{�̐��Y�Z�p�A�i���Ǘ��Ȃǂ�����Ď����̃f�U�C�����`�ɂ��Ă��܂��B�ق��Ă���̂͑��l�����ł��B�ނ̃v���W�F�N�g�́A�ٗp�̑n�o�Ɠ����ɑ��̃R�~���j�e�B�[�̎����E���������A�����̐��i�������Ă���킯�ł��B���̏z�̒��ŏo���オ�������i�����E���Ŕ̔�����Ă��܂��B���R�A����邱�Ƃɂ���ĐX���h�邱�Ƃɒ������܂��B

���̂Â���̂ЂƂ̂ƂĂ��ǂ������ł͂Ȃ����Ǝ��͎v���Ă��܂��B��A���邱�ƁA��Ă邱�ƁA���邱�ƁA���ނ��邱�Ƃ͕ʂ̍H���ŕʂ̎d���̂悤�Ɍ����܂����A���ǂ�������Ɏg�����Ƃ����ړI������A�Ȃ���A��X�̎��R����������ƈ��ł����Ƃ����\�����ł���A���{���B�ꂽ����������鎞�オ����̂��낤�Ǝv���܂��B�ނ͍���A�R�[�q�[���̂��̂����i�����悤�ƍl���Ă���悤�ł��B

����玖����Љ�āA���̘b���I��肽���Ǝv���܂��B���肪�Ƃ��������܂����B

�������l�f�U�C���ƐV����̐X�Ɩ��������f�U�C�� �`�L�b�Y�f�U�C���ܓ��������

�Ԓr�@ �w�i�Ȋw�Z�p�W���[�i���X�g�A�����j�o�[�T���f�U�C��������������\�A(��)�L�b�Y�f�U�C�����c�� �L�b�Y�f�U�C���� �R���ψ����j

���Љ�������܂����A�Ԓr�Ɛ\���܂��B�O�i�ł��b�����ꂽ�v�c�搶�̓f�U�C���E�̑��y�Ȃ̂ŁA�����悤�Ȏ�|�̘b�����������낤���Ǝv���܂��B�l�̓f�U�C���Ɩ̉\���̂Ȃ��ł��A�q�ǂ����_�Ō������ɂǂ������\��������̂��Ƃ������Ƃ��������̎���������Ă��Љ���Ă������������Ǝv���܂��B

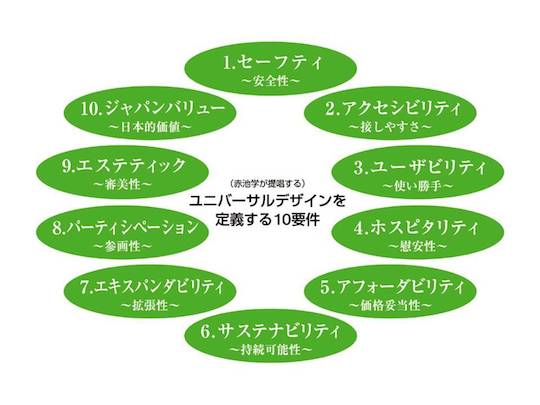

���ǂ��̓��j�o�[�T���f�U�C�����e�[�}��1996�N����A�Ɠd���[�J�[����A�����ԃ��[�J�[����A�Z��[�J�[����ƁA�F���g���₷����炵�₷�����̂Â����܂��Â�����l���Ă��܂����B

����́A���j�o�[�T���f�U�C���J���̃R���T�����s�����̃x�[�X�ƂȂ�L�[���[�h�����ł��B���Ă������������̂�6�Ԗڂ̃T�X�e�B�i�r���e�B�A�����\���̃f�U�C���ł��B���j�o�[�T���f�U�C���͋��p�i�J���Ɩ�܂����A�ł���Ȃ�A����̃��[�U�[�ƂȂ��Ă����ł��낤�q�ǂ�������A����Ɍ����A�܂����ʖ����̎q�������Ƃ����p�ł���悤�ɍ��Ȃ�������Ȃ����̂ł��B���܂ł̓��j�o�[�T���f�U�C���ƃG�R�f�U�C���͕ʂ̕����̒��Ō���Ă��܂������A����UD�ɂ����ăT�X�e�B�i�r���e�B�A���Ή��Ƃ������Ƃ͊O���Ȃ��d�v�ȗv���Ȃ̂ł��B

���ꂩ��l�X�Ȗؐ��i���܂߂����i�����s���ہA�ǂ��������l�J�����Ӑ}���čs���ׂ����Ƃ������Ƃ��A4�̃E�G�A�Ő������܂����B

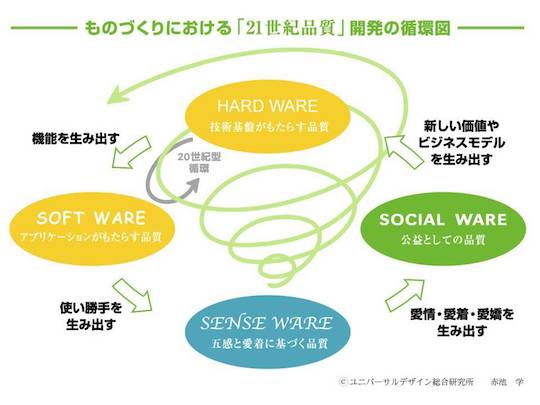

���܂ł̂��̂Â���́A�n�[�h�E�G�A�E�Z�p���n���w�ɁA�u���̐V�����Z�p�����i�ɓW�J���Ă����A�]���ɂȂ��@�\�⑼�ЂɂȂ��g������ݏo���邾�낤�v�Ƃ������z�ŁA�n�[�h�E�G�A�ƃ\�t�g�E�G�A�̃v�����j���O�ƃf�U�C�j���O��ʂ��Ă��낢��Ȑ��i������Ă��܂����B

�������A���ɉƓd�Ȃǂ͂킩��₷���Ǝv���܂����A���؍��̃T���X�����̉Ɠd��g�ѓd�b�̋@�\�͓��{�̋Z�p��^�����Ă��܂�����卷�͂Ȃ��A�l�i�͂����炪�����A�f�U�C���͓��{�ȏ�Ɋ؍��͗͂����Ă��܂��B��������ƁA�@�\�A�i���A�g�����肾���ł͑����̂��̂Â���Ɛ���Ă������Ƃ͂ł��Ȃ��Ɗ����A2�̐V�������l���ȑO�����Ă��Ă��܂����B

��ڂ��A�Z���X�E�G�A�B�܊��ƈ����Ɋ�Â����i�ł��B�܊��ƐS�ɑi�������鉿�l�Ƃ������̂��A�@�\�Ƃ͕ʂɍ�荞�ނ��Ƃ͂ł��Ȃ����Ƃ�����Ăł��B��̓I�ɂ́A�u���̐��i�̊J���̎d���ɋ��������v�Ƃ��A�u�������Ƃ��Ȃ��V�������z�ō��ꂽ���i�����Ċ��������v�ȂǂƂ������l�́A���܂�R�X�g���������Ƃ��N���G�C�^�[��[�J�[�̐S���∤�A�����Ő��ݏo�����Ƃ��ł��܂��B

����Ƀ\�[�V�����E�F�A�B���{�̐X����邽�߂̊Ԕ��ނ𑽗p���Ă������Ǝ��̂����v�Ƃ��Ă̕i���������Ă���̂ł����A����́A2011�N�Ƀn�[�o�[��w�̃}�C�P���E�|�[�^�[�������N���G�C�e�B���O�E�V�F�A�[�h�E�o�����[�iCSV�j�Ƃ����l�����ɒʂ��܂��B���Ɖv�ƌ��v�𗼗������Ă���J���E�������s��Ȃ���Ƃɂ͎��������Ȃ��Ƃ�����N�ł��B

�@�\������g������������A�������������A�V�����Â����̕����Ȃǂ����i�J���ɂ���Đ��܂�Ă���悤�ȏz���ӎ����āA����𗆐��I�ɍ��x�������Ă������Ƃ��ؐ��i�J�����܂߂����̂Â���̉������Ǝv���Ă��܂��B

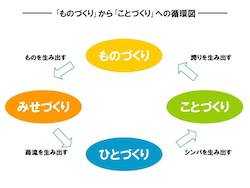

�ʂ̌�����������ƁA�n�[�h�E�G�A�͂��̂Â���ł��B�\�t�g�E�G�A�͌����Â���ł��B�X�܂ł͂Ȃ��A���̒��ɑ��錩����������Ƃ������Ƃł��B�����Ƃ����̂͐l�Ԃɏh���Ă��܂��̂ŁA�l�Â�����s���B��̓I�ɂ́A���낢��Ȏ��Ǝ҂�f�U�C�i�[�A�N���G�C�^�[�ƘA�g���Đ��ݏo���ꂽ���̂ɑ��ẮA��l�ЂƂ肪�e�h�ɂȂ��Ă����A���邢�̓l�b�g��ʂ��čL�����ɂȂ��Ă����A���̂�ʂ��ăA�s�[�����Ă����l�A�����Ă�������҂ƈꏏ�ɍ�邱�Ƃ��ł���̂ł��B���ꂪ�R�g���ɂ��J���Ă��܂��B�V�����Â����̕�����V�����K���̂悤�Ȃ��̂��A�ؐ��i�J����ʂ��čs����悤�ȃX�g�[���[������Ă����Ă͂ǂ����Ƃ������Ƃł��B

�ʂ̌�����������ƁA�n�[�h�E�G�A�͂��̂Â���ł��B�\�t�g�E�G�A�͌����Â���ł��B�X�܂ł͂Ȃ��A���̒��ɑ��錩����������Ƃ������Ƃł��B�����Ƃ����̂͐l�Ԃɏh���Ă��܂��̂ŁA�l�Â�����s���B��̓I�ɂ́A���낢��Ȏ��Ǝ҂�f�U�C�i�[�A�N���G�C�^�[�ƘA�g���Đ��ݏo���ꂽ���̂ɑ��ẮA��l�ЂƂ肪�e�h�ɂȂ��Ă����A���邢�̓l�b�g��ʂ��čL�����ɂȂ��Ă����A���̂�ʂ��ăA�s�[�����Ă����l�A�����Ă�������҂ƈꏏ�ɍ�邱�Ƃ��ł���̂ł��B���ꂪ�R�g���ɂ��J���Ă��܂��B�V�����Â����̕�����V�����K���̂悤�Ȃ��̂��A�ؐ��i�J����ʂ��čs����悤�ȃX�g�[���[������Ă����Ă͂ǂ����Ƃ������Ƃł��B

���́A���̂Â���̗l�X�ȃR���T�������Ă��܂����B���̒��ʼnv�c�搶���d�v�ȃL�b�Y�f�U�C�����c��̐R���������o�[�ł����A10�N�قǑO�Ɍo�Y�ȂɁA�u�L�b�Y�f�U�C���Ƃ����l�����y�Z�������Ă���v�Ƃ�����Ă����ǂ��ōs���܂����B

�L�b�Y�f�U�C���͎q�ǂ��̂��߂̗V���ߋ�f�U�C�����l����܂ł͂���܂���B���̍l�������Ă��������A�Z�{�q���Y�̉�]�h�A�Œj�̎q����������ŖS���Ȃ��Ă��܂�����A�����@��ł���V�����b�_�[��4�̏��̎q���w�����Ă��܂�4�{�̎w���͂˂����Ă��܂��Ƃ������A�q�ǂ������[�U�[�ł͂Ȃ����i��{�݂Ŏq�ǂ��������d�ĂȎ��̂̔�Q�҂ɂȂ��Ă��܂����B�����������Ƃ�����������̂Â����{�݂Â�����s���ė~�����Ƃ������Ƃ��A�L�b�Y�f�U�C���̃~�b�V�����Ȃ̂ł��B�q�ǂ��ڐ��A�q�ǂ���ň��S���S�ɍ���Ă����B�q�ǂ��̑n�����̊J��ɍv������B���邢�͎q�ǂ����Y�݈�Ă₷�����Â�����x�����Ă����悤�ȁA3�̖ڐ��ŗl�X�Ȃ��̂��J�����Ă����B���̃��f���ƂȂ鏤�i��{�݂�������ړI�ŁA�L�b�Y�f�U�C���܂̉^�c���s���Ă��܂����B

�����ЂƂA�L�b�Y�f�U�C�����c������ȗ��s���Ă��邱�Ƃ́A���̏����a�@�̈�t�Ƒg��ł̎q�ǂ��̎��̒����ł��B

�l�͌����o�����ł������A�q�ǂ��̎��S�����͏������Ƃ���v���Ă��܂����B���A�w�����ɂ��ċ�̓I�Ɍ����ƁA���S�����̑�P�ʂ͏Z���̓]�����̂ł��B��2�ʂ͏Z�����ł̓]�|���́B��3�ʂ͂₯�ǁB��4�ʂ̓L���b�v�Ȃǂ�����Ĉ��ݍ���ł��܂�����ɂ�钂���B��5�ʂ���ʎ��́B��6�ʂɂȂ��Ă悤�₭�������o�Ă��܂��B���{�̗c���q�ǂ������̎��S�����̑�2�ʂ��Z�����̓]�|���̂ł���Ȃ�A�̃N�b�V���������������Ă����B��قǁA���A�܂Ɩ��g�����p�l���̏Љ����܂������A���̂悤�Ȕ��z���t���A�ނɎ������ނ����ŁA���������d�ĂȎ��̂��y���ł��܂��B���������Â����̒�Ă��}�[�P�b�g�ɑ��čL�߂Ă������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

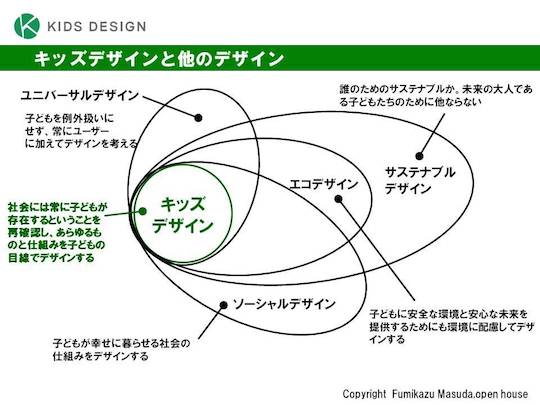

������܂��v�c�搶���������Ă����������A�L�b�Y�f�U�C���Ƒ��̃f�U�C���Ƃ̊W�ł����A�q�ǂ��ڐ��⎟����ڐ��ł��̂�����Ă����ƁA�T�X�e�B�i�u���f�U�C����G�R�f�U�C���ɂ��L�����Ă��܂��B�Љ�̍Ŏ�҂̖ڐ��ŃL�b�Y�f�U�C���������Ă����A�y�x�̏�Q�������₨�N���ɂ��g���₷�����m��{�݂��ł��������Ă����܂��B�q�ǂ����ɂ���J���`���[������Ă������Ƃ��A���̓\�[�V�����f�U�C���Ƃ����Љ�̂��̂̃f�U�C���ɂ��Ȃ����Ă����̂��Ǝv���Ă��܂��B

������܂��v�c�搶���������Ă����������A�L�b�Y�f�U�C���Ƒ��̃f�U�C���Ƃ̊W�ł����A�q�ǂ��ڐ��⎟����ڐ��ł��̂�����Ă����ƁA�T�X�e�B�i�u���f�U�C����G�R�f�U�C���ɂ��L�����Ă��܂��B�Љ�̍Ŏ�҂̖ڐ��ŃL�b�Y�f�U�C���������Ă����A�y�x�̏�Q�������₨�N���ɂ��g���₷�����m��{�݂��ł��������Ă����܂��B�q�ǂ����ɂ���J���`���[������Ă������Ƃ��A���̓\�[�V�����f�U�C���Ƃ����Љ�̂��̂̃f�U�C���ɂ��Ȃ����Ă����̂��Ǝv���Ă��܂��B

��قǂ��b�����悤�ɁA���S�A���S�A�n�����Ɩ������Ђ炭�A�Y�݈�Ă₷���f�U�C���Ƃ���3�̎��_����A����܂ł��낢��ȏ��i��{�݂��j�c�}�[�N�Ƃ��đI��ł��܂����B

�� ��́A�o�����X���o���w���邽�߂̖ؐ��̐ςݖł��B�����A���l�A�@�\�Ƃ����b�����܂������A�P�Ȃ�Q�[����V��ł͂Ȃ��A�����ł����ƃh���̂ق��ɃC�[�n���A�������n�����t���Ă����Ȃ��ƁA�b��ɂ��Ȃ�Ȃ�������܂���B

��́A�o�����X���o���w���邽�߂̖ؐ��̐ςݖł��B�����A���l�A�@�\�Ƃ����b�����܂������A�P�Ȃ�Q�[����V��ł͂Ȃ��A�����ł����ƃh���̂ق��ɃC�[�n���A�������n�����t���Ă����Ȃ��ƁA�b��ɂ��Ȃ�Ȃ�������܂���B

���邢�͓����؎��V��ŁA�����ɁuKUNDE�i�N���f�j�v�Ƃ������̂�����܂��B�ݗ��̎��g�H�@��ςݖ̂悤�Ƀg���J�`�Œ@���Ȃ���w��ł����Ƃ������̂ł����A�q�ǂ����������łȂ����z���w��ł���w���ȂǂɁA�����i�ȗV��ł���Ȃ��甄��Ă���Ƃ�������ł��B

����́A�É��s�s�̎��ƂƂ��Ă��낢��ȃN���G�C�^�[�ƃR���{���[�V�����ŏ��i���J����������ł��B���S�ɁA�o�����X���o���w�ׂ�u���b�N�Ɠ����悤�Ȑςݖ�����܂����A����͑S�č��ł��B�����ςނƂ����R���Z�v�g�ŊJ�����ꂽ���̂ŁA1���~�ȏシ�鍂�z�Ȑςݖł������ɂ悭����Ă��܂��B

����́A�É��s�s�̎��ƂƂ��Ă��낢��ȃN���G�C�^�[�ƃR���{���[�V�����ŏ��i���J����������ł��B���S�ɁA�o�����X���o���w�ׂ�u���b�N�Ɠ����悤�Ȑςݖ�����܂����A����͑S�č��ł��B�����ςނƂ����R���Z�v�g�ŊJ�����ꂽ���̂ŁA1���~�ȏシ�鍂�z�Ȑςݖł������ɂ悭����Ă��܂��B

�����ЂƂA���̈��{�������4���������Ă��܂��A1600�~�Ƃ��������ł����A�ƂĂ��悭����Ă��܂��B�L���̔��ł͂Ȃ��Ă������̂ł��B�X�M�����ăq�m�L�̔������āA�����f�U�C���������Ă����Ɩ��͂���p�b�P�[�W����邱�Ƃ��ł��܂��B

�����l�͒j���A������2�̂��������Ă��܂��A�e�L�X�^�C����������Ő�[�̐E�l����̋Z�p�ł����Ă���30���~�قǂ���̂ł����A����炪�S���ؔ��̗��ɓ���ނ��ȕւɎ��[�ł���悤�ȃf�U�C���ɂ��Ă���܂��B

���̃v���W�F�N�g���_�@�ƂȂ��āA���͂����l�ƊE�ł͖؎��̎��[�^�̂����l���e�Y�n�ō����悤�ɂȂ��Ă��܂����B

��������Љ�܂��傤�B�����ł����C�[�n���A�����[�n�����Ȃ�������Ȃ��ƌ����܂������A������͐X���̖؍H�A�ɏ������Ă��鎖�Ǝ҂ɑ��Ėl����3�N�O�Ɂu���f�B�J���g�C�Ƃ����R���Z�v�g�Ŗؐ��i������Ă݂Ȃ����v�Ǝ��������āA���A���낢��ȊJ�����i��ł��܂��B

��������Љ�܂��傤�B�����ł����C�[�n���A�����[�n�����Ȃ�������Ȃ��ƌ����܂������A������͐X���̖؍H�A�ɏ������Ă��鎖�Ǝ҂ɑ��Ėl����3�N�O�Ɂu���f�B�J���g�C�Ƃ����R���Z�v�g�Ŗؐ��i������Ă݂Ȃ����v�Ǝ��������āA���A���낢��ȊJ�����i��ł��܂��B

���f�B�J���g�C�͈�Êߋ�ł��B�O�O��w�̈�w���̐搶����X���̕ی���Ñ�w�̐搶���ƃv���W�F�N�g���e��Ƃ��g��ŁA���������Ȋw�I���R����q�ǂ��̒m��ɍv������A�q�ǂ��̕����ɂ����Ƃ��A���n�r���ɋ�̓I�ɂǂ������Ă����̂��Ƃ������Ƃ��A��w�̐搶���ƃG�r�f���X��������Ƃ����`�ŋ@�\���̖ؐ��i������Ă������Ƃ����v���W�F�N�g�ŁA���낢��Ȗؐ��i�����ݏo����Ă��Ă��܂��B

��قǂ��v�c�搶���炢�낢��Ȏ{�݂̏Љ����܂������A������L�b�Y�f�U�C���܂̌o�ώY�Ƒ�b�܂���܂����L���ȁu�ӂ��悤������v�ł��B�ؐ��̃h�[�i�c�^�̉��オ�����ł��B�؍ނ͎q�ǂ����V��ł����S�ł����A����̋���Ȗ؎��̃h�[�i�c����q�ǂ����������j�^�����O���邱�Ƃ��ł��܂��B�V�����@�\���������A�𑽗p�����c�t���Ƃ��Ĕ��ɗL���ł��B���͂ӂ��悤������Ɋw�ԁA�𑽗p����c�t���A�ۈ牀�A�q�ǂ������S���ɑ����n�߂Ă��܂��B�R���Ƀf�U�C�i�[�⌚�z�Ƃ������Ă����ƁA�n��̍ނ��g�����ؐ��̃`���[�~���O�ȃL�b�Y�f�U�C���{�݂�l�X�ɐ��ݏo���Ă������Ƃ��ł���Ǝv���Ă��܂��B

��قǂ��v�c�搶���炢�낢��Ȏ{�݂̏Љ����܂������A������L�b�Y�f�U�C���܂̌o�ώY�Ƒ�b�܂���܂����L���ȁu�ӂ��悤������v�ł��B�ؐ��̃h�[�i�c�^�̉��オ�����ł��B�؍ނ͎q�ǂ����V��ł����S�ł����A����̋���Ȗ؎��̃h�[�i�c����q�ǂ����������j�^�����O���邱�Ƃ��ł��܂��B�V�����@�\���������A�𑽗p�����c�t���Ƃ��Ĕ��ɗL���ł��B���͂ӂ��悤������Ɋw�ԁA�𑽗p����c�t���A�ۈ牀�A�q�ǂ������S���ɑ����n�߂Ă��܂��B�R���Ƀf�U�C�i�[�⌚�z�Ƃ������Ă����ƁA�n��̍ނ��g�����ؐ��̃`���[�~���O�ȃL�b�Y�f�U�C���{�݂�l�X�ɐ��ݏo���Ă������Ƃ��ł���Ǝv���Ă��܂��B

�����������ŗႦ�A�q�ǂ������ƃo�[�x�L���[�p�[�e�B�[��K�[�f���p�[�e�B�[���ł���G�N�X�e���A�̖؎��f�b�L�́A�������f�U�C�i�[�⌚�z�Ƃ��g���₷���A�����ϋv����όɕx��ł���؍ޏ��i�̐������ɏ��Ȃ��B���������Ƃ���ɏ������������J������������A�O�i�̃��f�B�J���g�C�̂悤�ɁA�n��̂�����ׂ��搶���ƃR���{���[�V���������ĉ��O�ł��g���₷���ؐ��i���f�U�C���Ɗ܂߂Ē�Ă��Ă����ƁA���̃r���_�[����Ȃǂ��m���ɋ����������낤�Ɗm�M���Ă��܂��B

�����A�̂��Ƃɖ��ӎ������悤�ɂȂ��Ă���A���낢��ȃG�R�n�E�X�̊J���A�ŋ߂ł̓X�}�[�g�n�E�X�̃v���f���[�X�ȂǂɊւ���Ă��āA����T�~�b�g�̍ۂɂ͓��{�̊��Z�p����g�����[���G�~�b�V�����n�E�X�̃v���f���[�T�[���w�߂܂����B

�����A�̂��Ƃɖ��ӎ������悤�ɂȂ��Ă���A���낢��ȃG�R�n�E�X�̊J���A�ŋ߂ł̓X�}�[�g�n�E�X�̃v���f���[�X�ȂǂɊւ���Ă��āA����T�~�b�g�̍ۂɂ͓��{�̊��Z�p����g�����[���G�~�b�V�����n�E�X�̃v���f���[�T�[���w�߂܂����B

����́A�������̏�ł͂���܂���B�q�m�L�̐��ގ��ɏo�Ă���p�ނ̃`�b�v�����ɂ��č������ł��B������ǂ��A�����̐������V�R�̖h���h�ی��ʂ������Ă��܂��̂ŁA���Ă̖h����̂悤�ȗL�@�����n�̔_�����ݍ��܂��ăV�b�N�n�E�X���N�����悤�Ȃ��Ƃ͂���܂���B�n��̖؍ނƂȂ����̂悤�Ȃ��̂��J���͉\�ł��B���̃��[�J�[���J���������̂ł����A�����{�n�E�X������͂��߂Ƃ��đ����̖؎��n�Z��̏�Ƃ��ăq�m�L�̌��N�g����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�����2008�N�Ƀ��N�V������˗����č�����G�R�n�E�X�ł��B�s����ȑ��z�����d�̓d�͂��A�J�[�|�[�g�ɂƂ߂Ă���EV�̎ԍڃo�b�e���[�ɒ��߂Ă��܂��Ă͂ǂ����Ƃ������Ƃ��Ă��āA���ꂪ�X�}�[�g�n�E�X�̋ƊE�̃X�^���_�[�h�ɂȂ��Ă��܂����B���͂��̌����̒��ɂ��؍ނ𑽗p���Ă��܂��B�܂��A���r���O�͓��{�̌Ö��Ƃɂ������������̓y�ԂŁA�f�ނ̓Z���~�b�N���̌��ނł��B�؎��t���A���A�V�����f�U�C�����z�����������ނ��g���Ă��܂��B���k�v���C�E�b�h����Ȃǂ�����Ă���ϑw��LVL�̍\���ނ��A�������ɐ��ăp�[�P�b�g�ɂ������̂ł��B�f�U�C�i�[�ɂƂ��āA���Ǝ{�݂ɖ؎��̃t���A�ނ����悤�Ƃ���Ɩؖڂ����邳���Ďg���Â炢�B����͂����ƑO������ӎ��������Ă��āA�d�˂ď������ł���ƃX�g���C�v�̌��ނ��ł���̂ł͂Ȃ����A����������Ƌ��x���オ��̂ł͂Ȃ����Ǝv�����ׂĂ݂���A�ԈႢ�Ȃ����x���オ���Ă��܂����B

�����2008�N�Ƀ��N�V������˗����č�����G�R�n�E�X�ł��B�s����ȑ��z�����d�̓d�͂��A�J�[�|�[�g�ɂƂ߂Ă���EV�̎ԍڃo�b�e���[�ɒ��߂Ă��܂��Ă͂ǂ����Ƃ������Ƃ��Ă��āA���ꂪ�X�}�[�g�n�E�X�̋ƊE�̃X�^���_�[�h�ɂȂ��Ă��܂����B���͂��̌����̒��ɂ��؍ނ𑽗p���Ă��܂��B�܂��A���r���O�͓��{�̌Ö��Ƃɂ������������̓y�ԂŁA�f�ނ̓Z���~�b�N���̌��ނł��B�؎��t���A���A�V�����f�U�C�����z�����������ނ��g���Ă��܂��B���k�v���C�E�b�h����Ȃǂ�����Ă���ϑw��LVL�̍\���ނ��A�������ɐ��ăp�[�P�b�g�ɂ������̂ł��B�f�U�C�i�[�ɂƂ��āA���Ǝ{�݂ɖ؎��̃t���A�ނ����悤�Ƃ���Ɩؖڂ����邳���Ďg���Â炢�B����͂����ƑO������ӎ��������Ă��āA�d�˂ď������ł���ƃX�g���C�v�̌��ނ��ł���̂ł͂Ȃ����A����������Ƌ��x���オ��̂ł͂Ȃ����Ǝv�����ׂĂ݂���A�ԈႢ�Ȃ����x���オ���Ă��܂����B

����́A���̂��Ɖ��l�ŊJ���ꂽAPEC�̐��{�W���t���A�ނ�W���ނɎg�킹�Ă��������A���ꂪ�A�s�[���ɂȂ��č��A�C�I�����[�������X�^�[�o�b�N�X����̃A���e�i�X�܂��uFOREST PARQUET�v������悤�ȗ��ꂪ�ł��Ă��܂����B

����́A���̂��Ɖ��l�ŊJ���ꂽAPEC�̐��{�W���t���A�ނ�W���ނɎg�킹�Ă��������A���ꂪ�A�s�[���ɂȂ��č��A�C�I�����[�������X�^�[�o�b�N�X����̃A���e�i�X�܂��uFOREST PARQUET�v������悤�ȗ��ꂪ�ł��Ă��܂����B

��قǂ̉Ƃɂ͂�����A������܂����B�G�N�X�e���A�̃f�b�L�ނ̘b�����܂������A����͗��₩�ȋ�C���ؒ��؉���ʂ��Ăǂ����ˌ��ʂŔ����Ă������Ƃ������Ƃ��R���s���[�^�[�œO��I�ɃV���~���[�V���������ʒu�Ƒ傫���ɁA�낻�̂��̂��V�X�e���z���Z��ł��B���������낪�V�X�e�}�`�b�N�ɑg�ݕt���Ă��܂��B

�Ⴆ��1�̒ؒ��130���~������튊�Ă̘I�V���C��W���d�l�œ���܂����B�ŏ��A���N�V���Z���̎В����u���܂ǂ��v���X130���~�̘I�V���C�Ȃǂɔ������邨�q�l�͂��Ȃ���v�ƌ����Ă����̂ł����A�u�������l�̘b�������ł��傤�B�����������̂ɔ������邨�q�l�����邩������܂����B����Ȃ��Ƃ����Ȃ�O���Ă��܂����������Ȃ̂ŁA���f���n�E�X�ɂ͑S�����������Ă��������v�Ƃ��肢���Ĕ���n�߂܂�����A���������܂�2�N�Ԃ�600�����炢����Ă��܂��܂����B

�Ⴆ��1�̒ؒ��130���~������튊�Ă̘I�V���C��W���d�l�œ���܂����B�ŏ��A���N�V���Z���̎В����u���܂ǂ��v���X130���~�̘I�V���C�Ȃǂɔ������邨�q�l�͂��Ȃ���v�ƌ����Ă����̂ł����A�u�������l�̘b�������ł��傤�B�����������̂ɔ������邨�q�l�����邩������܂����B����Ȃ��Ƃ����Ȃ�O���Ă��܂����������Ȃ̂ŁA���f���n�E�X�ɂ͑S�����������Ă��������v�Ƃ��肢���Ĕ���n�߂܂�����A���������܂�2�N�Ԃ�600�����炢����Ă��܂��܂����B

�J��Ԃ��ł����A�V�������z�̊������l�ɕx�Z��̒��ɖ��g�����Ƃ����Ƃ��A�i����@�\���̕����ł܂��ۑ肪����B���������Ƃ���ɂ��������荞��ł������Ƃ��d�v���Ǝv���Ă��܂��B

�����2�N�O�̃��[�^�[�V���[�ł��B�����炭�j���[�X�Ō�����������Ǝv���܂����A�u�����Ԃ��W���Ɓv�Ƃ����R���Z�v�g�ŁA��ł��Ȃ��A�C���e���A�Ƃ��Ă̏Z��ł��Ȃ��A�~�b�h�e���A�Ƃ������ԗ̈�ɂ�����Z���̉\�����ԂƂƂ��Ƀ��b�Z�[�W�������̂ł��B���[�^�[�j�㏉�߂Đ����Ă���{���̔n����������A���ۂɌ����𑖂��ؐ��̓d�C�����Ԃ��������A�؏�ɏZ��ł���D��H�̍��얖�l�Y����̍�����ؐ��̎��]�Ԃ��������܂����B�����m�̕��������Ǝv���܂����A�l�i��300���~�ȏサ�܂����A���͑�l�C��2�N�҂����炢�ɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ���̎��̎ʐ^�ł��B

�����2�N�O�̃��[�^�[�V���[�ł��B�����炭�j���[�X�Ō�����������Ǝv���܂����A�u�����Ԃ��W���Ɓv�Ƃ����R���Z�v�g�ŁA��ł��Ȃ��A�C���e���A�Ƃ��Ă̏Z��ł��Ȃ��A�~�b�h�e���A�Ƃ������ԗ̈�ɂ�����Z���̉\�����ԂƂƂ��Ƀ��b�Z�[�W�������̂ł��B���[�^�[�j�㏉�߂Đ����Ă���{���̔n����������A���ۂɌ����𑖂��ؐ��̓d�C�����Ԃ��������A�؏�ɏZ��ł���D��H�̍��얖�l�Y����̍�����ؐ��̎��]�Ԃ��������܂����B�����m�̕��������Ǝv���܂����A�l�i��300���~�ȏサ�܂����A���͑�l�C��2�N�҂����炢�ɂȂ��Ă��܂��B���ꂪ���̎��̎ʐ^�ł��B

������B���ނ≮�O�̃G�N�X�e���A�ނ̘b�����܂������A����̓��N�V�����ŋ߃����[�X������^�A�g�^�̖؎����[�����t���[���\���ł��B����܂ł��Z�F�ыƂ����|������Ȃǂ������Ă��܂������A��b�ɂƂĂ�������������܂��B���̐V�������z�̃��N�V������̖�^�t���[���H�@�́A2�K�A3�K�����ɐڂ����W���[����1�K�����ƕς��Ă݂�����̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂŁA�d�A�ϗ̖͂�������������ŁA��b�ɂ����̂�����Ȃ��A����ł��Ē��̂܂������Ȃ����Ԃ̖؎����z�H�@���J������܂����B

������B���ނ≮�O�̃G�N�X�e���A�ނ̘b�����܂������A����̓��N�V�����ŋ߃����[�X������^�A�g�^�̖؎����[�����t���[���\���ł��B����܂ł��Z�F�ыƂ����|������Ȃǂ������Ă��܂������A��b�ɂƂĂ�������������܂��B���̐V�������z�̃��N�V������̖�^�t���[���H�@�́A2�K�A3�K�����ɐڂ����W���[����1�K�����ƕς��Ă݂�����̂ł͂Ȃ����Ƃ������ƂŁA�d�A�ϗ̖͂�������������ŁA��b�ɂ����̂�����Ȃ��A����ł��Ē��̂܂������Ȃ����Ԃ̖؎����z�H�@���J������܂����B

���A�A�����J�̏Z��̂قƂ�ǂ́A�ߗׂ⒇�Ԃ����ƃp�[�e�B�[���ł���؎��d�グ�̃Z�������A���X�y�[�X�ƌĂԑ��Ԃ��ʂɎ����Ă����Ă��܂��B�����Ŏq�ǂ������������ăp�[�e�B�[������悤�ȃ��C�t�X�^�C�����Ă���Ƃ��A�ƂĂ��q�b�g���Ă���̂ł��B

�\���ނ̂悤�ȕ����ɁA���Y�ނ������ɍ����I�A�Ȋw�I�Ɏg���Ă������Ƃ��ł��邩�B���̗̈�ɂ��Ă��܂��܂��r�W�l�X�Ƃ��Ẳ\��������Ǝv���Ă��܂��B

����͂܂����j�[�N�ȗ�ł��B��茧�̉���͔n�t���Z��̃v���W�F�N�g�𗧂��グ�Ă��܂��B�k�Ђňꎞ���t���[�Y���Ă��܂��A�����̒��Ԃ������܂��v���W�F�N�g���N�����n�߂Ă��܂����A�n���ނ𑽗p�����ˌ��ďZ�����������߂Ă��������ƁA����Ȃ����n�n�����Ă���Ƃ������̂ł��B�Ƃ��Ɩ{���ɔn�����Ă��Ă��܂��Ƃ����r�W�l�X���f���ł��B��k���Ǝv�����̂ł����A�k�БO��10�g���炢�����Ă���̂ł��B�n�����k�̕��������Ă���̂��Ǝv���ƑS���Ⴂ�A���w���A��������30��̎q��Đ���̓����ɏZ��ł���l��I�^�[���ŁA�u�����������Ŏq�ǂ�����Ă����v�u�n�Ƃ�������肽���v�Ƃ������ƂŔ����Ă���̂ł��B�������A�n�̐��b�ȂǕ��ʂ̐l�͂ł��܂���B�����͂�����ƃ����e�i���X�Z���^�[�������Ă��āA�ό���n�̋@�\�������Ă���̂ŁA���̔n�Ɋό��q������ė��Ƃ���������n�t���Z��̏Z�l�����Ƀt�B�[�h�o�b�N�����悤�ȃ}�l�[�V�X�e���܂Ńf�U�C������Ă��܂����B

����͂܂����j�[�N�ȗ�ł��B��茧�̉���͔n�t���Z��̃v���W�F�N�g�𗧂��グ�Ă��܂��B�k�Ђňꎞ���t���[�Y���Ă��܂��A�����̒��Ԃ������܂��v���W�F�N�g���N�����n�߂Ă��܂����A�n���ނ𑽗p�����ˌ��ďZ�����������߂Ă��������ƁA����Ȃ����n�n�����Ă���Ƃ������̂ł��B�Ƃ��Ɩ{���ɔn�����Ă��Ă��܂��Ƃ����r�W�l�X���f���ł��B��k���Ǝv�����̂ł����A�k�БO��10�g���炢�����Ă���̂ł��B�n�����k�̕��������Ă���̂��Ǝv���ƑS���Ⴂ�A���w���A��������30��̎q��Đ���̓����ɏZ��ł���l��I�^�[���ŁA�u�����������Ŏq�ǂ�����Ă����v�u�n�Ƃ�������肽���v�Ƃ������ƂŔ����Ă���̂ł��B�������A�n�̐��b�ȂǕ��ʂ̐l�͂ł��܂���B�����͂�����ƃ����e�i���X�Z���^�[�������Ă��āA�ό���n�̋@�\�������Ă���̂ŁA���̔n�Ɋό��q������ė��Ƃ���������n�t���Z��̏Z�l�����Ƀt�B�[�h�o�b�N�����悤�ȃ}�l�[�V�X�e���܂Ńf�U�C������Ă��܂����B

����ɁA���̒n���̊Ԕ��͔n���i�͂�j�ƌĂ��A�n���R��������������Ă���`���Z�p���s���Ă��܂��B���̓z�[�X���M���O�E�b�h�Ƃ����āA�u���̍ނ͔n���ɂ���Ĉ������낳�ꂽ���̂ł��v�Ƃ����n���F�̒n��ނ�t�����l�ɂ��Ȃ���؎��̌ˌ��Z����Z�[�����悤�Ɠ����o���Ă��܂��B

�����ЂƂA���x�͖��̂��̘̂b�ł��B�����2000�N����G�R���W�X�g�̃W�����E�M���X���C�g����ƈꏏ�ɗl�X�Ȑږ��g���āA�x���`�Ⓦ���Ȃǂ�����Ă������Ƃ����v���W�F�N�g�ł��B�T�N���̕c��ږ��ăx���`������Ă����ƁA3�N��ɂ͑�l�������悤�ɂȂ�A6�`7�N��̏t�ɂ̓T�N���̉Ԃ��炭�A�����Ă���̃x���`���ł��Ă���Ƃ������̂ł��B

�����ЂƂA���x�͖��̂��̘̂b�ł��B�����2000�N����G�R���W�X�g�̃W�����E�M���X���C�g����ƈꏏ�ɗl�X�Ȑږ��g���āA�x���`�Ⓦ���Ȃǂ�����Ă������Ƃ����v���W�F�N�g�ł��B�T�N���̕c��ږ��ăx���`������Ă����ƁA3�N��ɂ͑�l�������悤�ɂȂ�A6�`7�N��̏t�ɂ̓T�N���̉Ԃ��炭�A�����Ă���̃x���`���ł��Ă���Ƃ������̂ł��B

���{�̊Ԕ��ނȂǂ𑽗p���Ă���Z��[�J�[���A�ږō������ɒu���x���`�̂悤�Ȃ��̂��Ă��Ă����A�Ƒ��ƂƂ��ɖ̃x���`������Ă����A�����������Ƃ��̎����l���q�ǂ��������܂߂Ď{�傽���ƃR�~���j�P�[�V�������Ă����Ƃ����r�W�l�X���f���ɑg�ݕt���邾���ŁA�P�Ȃ�ږ��Z��[�J�[�ɂƂ��Ẵr�W�l�X���f���ɂȂ肤�邾�낤�Ǝv���Ă��܂��B

�����A�W�����E�M���X���C�g�����2001�N�ɁA�c���[�N���C�~���O�W���p���Ƃ����A�ؓo���ʂ��Ċ��w�K������NPO�𗧂��グ�܂����B��σt�H�g�W�F�j�b�N�Ȃ̂Ńe���r��V���ł���������Љ�Ă��������A��ƌn�̊�t�������A�l�ŏ���ɏW�܂��Ă��Ă��܂��B�ɓo��Ȃ���A�A���̂��ƁA�̂��ƁA���̂��ƁA���̂��Ƃ��w����̂ł����A������ƒn��̎R��肪�ǂ̂悤�ɍs���Ă��邩�Ƃ����R��������l�����Ƃ̊w�K�v���O�������c���[�N���C�~���O�ł͎����Ă��܂��B���������C�x���g�Ƃ��킹�ĐX�̉��l���[�����Ă����v���W�F�N�g�Ȃǂɂ��A�܂����낢��ȕ��@�����낤���Ǝv���܂��B

�����A�W�����E�M���X���C�g�����2001�N�ɁA�c���[�N���C�~���O�W���p���Ƃ����A�ؓo���ʂ��Ċ��w�K������NPO�𗧂��グ�܂����B��σt�H�g�W�F�j�b�N�Ȃ̂Ńe���r��V���ł���������Љ�Ă��������A��ƌn�̊�t�������A�l�ŏ���ɏW�܂��Ă��Ă��܂��B�ɓo��Ȃ���A�A���̂��ƁA�̂��ƁA���̂��ƁA���̂��Ƃ��w����̂ł����A������ƒn��̎R��肪�ǂ̂悤�ɍs���Ă��邩�Ƃ����R��������l�����Ƃ̊w�K�v���O�������c���[�N���C�~���O�ł͎����Ă��܂��B���������C�x���g�Ƃ��킹�ĐX�̉��l���[�����Ă����v���W�F�N�g�Ȃǂɂ��A�܂����낢��ȕ��@�����낤���Ǝv���܂��B

����͓��k��̎���ł��B�k�Јȍ~�A���k��w�͍��A10�ォ��90��܂ł̐��オ�ǂ����������~���������Ă��邩�Ƃ������Ƃ��������Ă��܂��B����10�ォ��90��܂ł̂��ׂĂ̐��オ�u��ԑ�Ȃ��͎̂��R���v�ƌ����Ă��܂��B2�ڂ́u�y���ݕ��v�ł��B3�ڂ́u�Љ�ƈ�́B�R�~���j�e�B�[�ւ̎Q��v�ł��B4�Ԗڂ́A90�̂��������܂ł������Ɂu���Ȏ����⎩�������������v�Ƃ����p�[�\�i���O���[�X����]���Ă��܂��B���������j�[�Y�����ݓI�ɂ���̂ł���A���̗̈�̏��i�J���ɗ͂����Ă����B���������Ӗ��Ŗl�́A�ɑ���j�[�Y�͐��ݓI����������炩�ɂȂ������A���ꂩ��V�����}�[�P�b�g������Ă������Ƃ��ł���Ǝv���Ă��܂��B

�Ⴆ����́A���X�X�����z�I�Ƀf�U�C�������������̂ł��B�u�E���̓y�n�ƍ����̓y�n�A�E���̏��X�X�ƍ����̏��X�X�̂ǂ��炪�����ł����v�Ƃ������Ƃ��A�X�C�X�ߎ��R�w�������̑�\�߂Ă�����{�l�̎R�e���r�����E���̐l�����Ɍ����������ł��B�R�x�`�x�b�g�̏�����������A�t���J�̌��Z���ȂǁARG�̌������������Ƃ��Ȃ��l�������F�A�E�������ƌ��������ł��B�u�����������ƌ������n���l�ɉ�������Ƃ��Ȃ��v�Ƃ������Ă��܂����B��͂�F�A���������������߂Ă���킯�ł��B�����Ǝ����̃A�[�P�[�h�����łȂ��A�𑽗p�������[�t�V�X�e���≮�O�̃A�E�g�h�A�p�̖؎��Y���Ƌ�Ȃǂł��ˁB�I�[�v���J�t�F���̂悤�Ȃ��̂����낢��Ȏ����̂ƍ��n�߂Ă��܂����A�������������݂��`��������ۂ��͂��낢��Ȍ`�Ŏg���Ă������Ƃ��ł���Ǝv���Ă��܂��B

�Ⴆ����́A���X�X�����z�I�Ƀf�U�C�������������̂ł��B�u�E���̓y�n�ƍ����̓y�n�A�E���̏��X�X�ƍ����̏��X�X�̂ǂ��炪�����ł����v�Ƃ������Ƃ��A�X�C�X�ߎ��R�w�������̑�\�߂Ă�����{�l�̎R�e���r�����E���̐l�����Ɍ����������ł��B�R�x�`�x�b�g�̏�����������A�t���J�̌��Z���ȂǁARG�̌������������Ƃ��Ȃ��l�������F�A�E�������ƌ��������ł��B�u�����������ƌ������n���l�ɉ�������Ƃ��Ȃ��v�Ƃ������Ă��܂����B��͂�F�A���������������߂Ă���킯�ł��B�����Ǝ����̃A�[�P�[�h�����łȂ��A�𑽗p�������[�t�V�X�e���≮�O�̃A�E�g�h�A�p�̖؎��Y���Ƌ�Ȃǂł��ˁB�I�[�v���J�t�F���̂悤�Ȃ��̂����낢��Ȏ����̂ƍ��n�߂Ă��܂����A�������������݂��`��������ۂ��͂��낢��Ȍ`�Ŏg���Ă������Ƃ��ł���Ǝv���Ă��܂��B

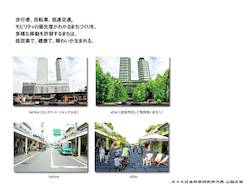

�l��̌������́A20���I�܂ł̎Љ���������Љ�Ƒ����Ă��܂��B���ɗ��֓I�Ō����I�ȎЉ�B�ł��A���j����܂߂����̈�Y�����߂Ă��܂����̂ŁA����Ƃ͈�����Љ�f�����l���悤�Ƃ������ƂŁA�����̊Ԃ܂ŁA�œK���Љ�Ƃ����Ăѕ����ł���悤�ȎЉ�f��������Ă����Ǝv���܂��B�������k�Ђ��A���ǐ��{���L���҂��G�l���M�[�̍œK�ȍ\����ɂ��ĉȊw�I�E�_���I�ȍ�������؎����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ���{�l���F�m���Ă��܂��܂����B���̏u�ԂɍœK���Љ�͕����Ǝv���Ă��܂��B���ꂩ��́A���Z�p�̐��n��w�i�ɁA�l����Ƃ��n�������̂�����v�悵�čs�����Ă����悤�ȃA�N�V�������ԈႢ�Ȃ��䓪���Ă���Ǝv���Ă��܂��B����ɂ��̃t�����g�W�c�́A���������m�I�ɓ����W�J����R�X�g�̂قƂ�ǂ�����Ȃ����Ԍn�T�[�r�X���܂��Â���Ɏ�����Ďn�߂Ă��܂��B���R�̃��J�j�Y���⎩�R�f�ނ����̂Â���ɓW�J���Ă����悤�Ȏ��Ǝ҂����ɂ�������o�n�߂Ă��܂����A����ɏo�Ă���Ǝv���Ă��܂��B�������Љ�A���R���Љ�Ƃ����傫�ȎЉ�i���̒��ŁA���l�ȗ̈�Ŗ��g��������Z�p���܂��܂��L�����Ă������낤�Ɗm�M���Ă��܂��B

���W�܂�̊F�l�A�Â����̂��߂ɂ��ꂼ��̐����������āA���̃��[�u�����g��傫���L���Ă���������Ǝv���܂��B���������肪�Ƃ��������܂����B

|

|