|

|

||||||||||||||

『森とつながる都市での木づかいシンポジウム』〜デザインと異業種連携で産み出す、新時代の森づくり・木づかい〜

2013年10月1日(火)14:30〜17:30 全国都市会館 2階大ホール

主催/美しい森林づくり全国推進会議、経団連自然保護協議会、(公社)国土緑化推進機構

共催/特定非営利活動法人活木活木森ネットワーク、木材利用推進中央協議会、(一社)日本プロジェクト産業協議会

後援/林野庁

開催趣旨

2012年に策定された「生物多様性国家戦略」では、生物多様性の保全に向けた取組として国産 材の利用拡大が位置づけられるともに、本年から開始された京都議定書第2約束期間では、森林による二酸化炭素の吸収に加えて、木材として住宅等に貯蔵されている炭素量が温室効果ガスの吸収源として計上されることととなり、木材の利用が温暖化防止 に貢献することが明確化されました。

こうした中、我が国では、「公共建築物等木材利用促進法」の制定や「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の開始、「木材利用ポイント事業」等の新たな政策が展開されております。

そこで、豊かな森林資源と木の文化を有する我が国において、素材としての木材の良さを再認識し、業種を超えた幅広い企業等が森と木を活かした新しいビジネスの創造の可能性と地域社会やライフスタイルのあり方について考える場として、2013年の「木づかい推進月間」のキックオフ・シンポジウムを開催します。

プログラム

1.主催者挨拶

出井 伸之 (美しい森林づくり全国推進会議 代表)

佐藤 正敏 (経団連自然保護協議会 会長)

2.来賓挨拶

林 芳正 (農林水産大臣)

3.基調講演

「木づかいで地球も人間も健やかに 〜京都議定書における木材の取扱いと木材の快適性増進効果に関する研究の最前線〜

恒次 祐子 (独立行政法人森林総合研究所 主任研究員)

4.概要報告

動き出した、森とつながる都市での木づかい

沼田 正俊 (林野庁長官)

5.話題提供

林業復活に向けて、国民の理解と合意のための運動

高藪 裕三 ((一社)日本プロジェクト産業協議会/JAPIC 専務理事)

6.事例発表「森とつながる都市での木づかい・最前線」

感性価値と健康効果を高める木質空間の提案 〜イベント・店舗・福祉施設からまちづくり〜

杉本 貴一 (住友林業(株)木化営業部)

Soup Stock Tokyo の国産材を使った店づくり

平井 俊旭 (スマイルズ(株)クリエイティブ室 ディレクター / Soup Stock Tokyo)

7.パネルディスカッション

「新たなCSR・事業開発の可能性」〜森と木のあるライフスタイルの視点から〜

<コーディネーター>

宮林 茂幸(美しい森林づくり全国推進会議 事務局長、東京農業大学 教授)

<パネリスト>

住友林業(株)、スマイルズ(株)、(一社)日本プロジェクト産業協議会/JAPIC、

林野庁、(独)森林総合研究所の各発表者

<コメンテーター>

出井 伸之(美しい森林づくり全国推進会議 代表)

■ 事例発表「森とつながる都市での木づかい・最前線」

感性価値と健康効果を高める木質空間の提案 〜イベント・店舗・福祉施設からまちづくり〜

杉本 貴一 (住友林業(株)木化営業部)

このような機会をいただきありがとうございます。私たち住友林業は現在、木造住宅を中心に事業を進めていますが、住宅以外にも積極的に木造化・木質化を進めています。本日は短い時間ではありますが、その取り組みを紹介させていただきます。

このような機会をいただきありがとうございます。私たち住友林業は現在、木造住宅を中心に事業を進めていますが、住宅以外にも積極的に木造化・木質化を進めています。本日は短い時間ではありますが、その取り組みを紹介させていただきます。

木造化・木質化を推進するひとつのテーマとして、積極的に木を使うという意味で「木化」という言葉を使用しています。もともと「木化」という言葉は生物学的に、植物の細胞壁にリグニンが沈着して組織が固くなっていく現象をさします。それを私たちは、「緑化」が緑を推進していくという意味であれば、木づかいを進めることを「木化」と表現すると分かりやすいということで利用しています。どうぞ皆様も「木化」という言葉を使っていただき、結果としてエンドユーザーに広まっていけばと思っています。

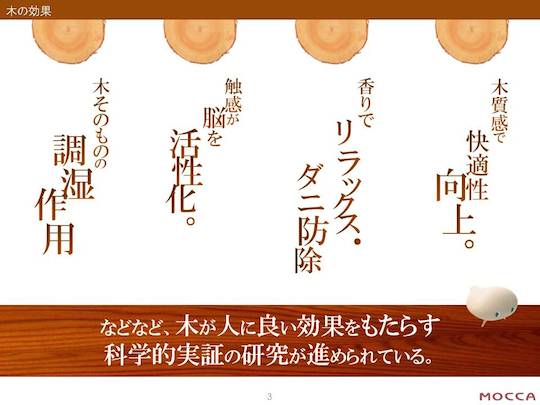

私たちは、木の効果を再発見したいと思っています。住宅事業で木を使うことを長年進めていますが、住宅以外のところで今後進めていくためには、この「再発見」をエンドユーザーに広めていかなければ価値が伝わらないと思っています。

私たちは、木の効果を再発見したいと思っています。住宅事業で木を使うことを長年進めていますが、住宅以外のところで今後進めていくためには、この「再発見」をエンドユーザーに広めていかなければ価値が伝わらないと思っています。

感覚脳やリラックス、触感、調湿作用などの木の効果は伝えられていますが、いまひとつ科学的な実証が進んでいないのが現状です。

人間は生き物なので、衣服であれば木綿や絹、皮など、生物テクスチャと接していると心が安らぐということは感覚として分かると思います。しかし近年は技術が非常に進歩して、印刷や塗装を含めてほとんど木と変わらないようなものができるようになりました。現代人は、視覚的な部分ではずいぶん退化している感がありますが、先程のお話にもあった触覚的な部分ではまだ感じ取れるのではないかということも、皆様なんとなく実感できるのではないかと思います。

このような状況の中、現在、建物がどのような状態になっているかを振り返ってみます。本来、人は生物的材料に囲まれた建物が良いのですが、現実の木造住宅では、木構造に石膏ボードを貼り、クロスを貼って壁を仕上げています。残念ながら、建築学的に性能を向上させていくため、生物学的に有効な木の効果から遠ざかっているのが現状です。

このような状況の中、現在、建物がどのような状態になっているかを振り返ってみます。本来、人は生物的材料に囲まれた建物が良いのですが、現実の木造住宅では、木構造に石膏ボードを貼り、クロスを貼って壁を仕上げています。残念ながら、建築学的に性能を向上させていくため、生物学的に有効な木の効果から遠ざかっているのが現状です。

住まい手の方々がこの部分をきちんと理解できているかというところが、私たちの次のテーマです。

建築的な技術からみると、木は生き物であるが故、素材としては短所とされることが幾つかあります。例えば汚れる、反る、割れる、比較論では水にも火にも弱いなどです。一方で、所謂木善説もたくさんあり、集中力が増す、リラックスできる、がんにならないなどの諸説出てきていますが、それよりも反ったり割れたりする木悪説の方が注目されがちで、お客様にはデメリットとしてその克服を優先しているところがあります。木善説部分に対する数値理論がはっきりしていないという面もあります。この木善説を徹底的に研究し、生物素材としての有効性を今一度明らかにしていきながら皆さまと共有し、改めて木素材の価値を理解頂きたいと思っています。

建築的な技術からみると、木は生き物であるが故、素材としては短所とされることが幾つかあります。例えば汚れる、反る、割れる、比較論では水にも火にも弱いなどです。一方で、所謂木善説もたくさんあり、集中力が増す、リラックスできる、がんにならないなどの諸説出てきていますが、それよりも反ったり割れたりする木悪説の方が注目されがちで、お客様にはデメリットとしてその克服を優先しているところがあります。木善説部分に対する数値理論がはっきりしていないという面もあります。この木善説を徹底的に研究し、生物素材としての有効性を今一度明らかにしていきながら皆さまと共有し、改めて木素材の価値を理解頂きたいと思っています。

木悪説を基準にして、反ったり割れたりするから「塗装しよう」「熱処理しよう」「薬品を注入しよう」という最新技術はたくさんあります。しかし残念ながら、香りや肌触りなどの生物学的に重要とされる部分を失い、そしてコストも上がっていきます。それならば、よく似た、「木調」の安くて品質の安定したもので良いのではないかとなっていきます。木のメリットを封印することで木を用いる本来の目的がエンドユーザーに伝わらず、「木離れ」が広がっていきます。ですから、このメリットをもう一度研究し出来るだけ数値化し、出力していきたいという思いです。

もちろん技術進化を否定しているわけではありません。必要なところには必要ですし、適材適所という先人の方々の思いをもう一度見直して、木の良さを活かせる開発をしていたい、という意味ですが。

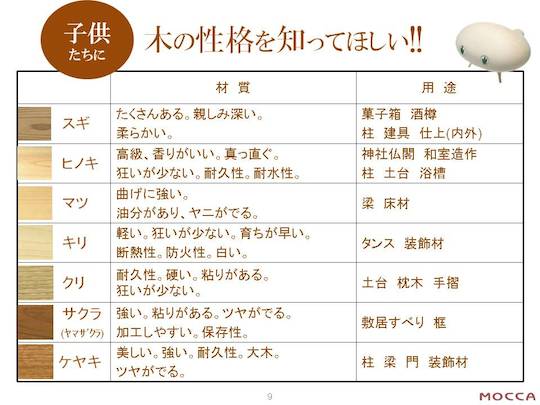

近い将来、子ども時代に木と触れ合わず、木の本来価値を知らないまま大人になる世代が圧倒的多数になります。スギ、ヒノキ、マツなどの国産材は、先人が失敗を重ねながら用途を探してきました。現在のような擬似品になってしまっては、今の子どもたちには木の価値伝わりません。木は樹種別の特性があるので、その性格をどうやって子どもたちに伝えていけばいいのかということも、木化推進の重要なテーマになると思っています。

住宅の設計の一つの手法として木育や住育などが挙げられます。私たちも木造住宅メーカーとして、都市部で「こんな空間で生活したらいいのではないか」「子どもたちにはこういう空間が必要ではないか」という提案を行い、キッズデザイン賞もいただいています。

住宅の設計の一つの手法として木育や住育などが挙げられます。私たちも木造住宅メーカーとして、都市部で「こんな空間で生活したらいいのではないか」「子どもたちにはこういう空間が必要ではないか」という提案を行い、キッズデザイン賞もいただいています。

住宅敷地内で実現するのはなかなか難しいのですが、木は毎年葉が落ち、花が咲き、実がなること、それを子どもたちが寄り添うことで体感し、その様子を眺めている保護者が子どもたちの成長を通して、もう一度木の良さを理解してもらえるのではないか。その実現に向けた事例を紹介していきます。

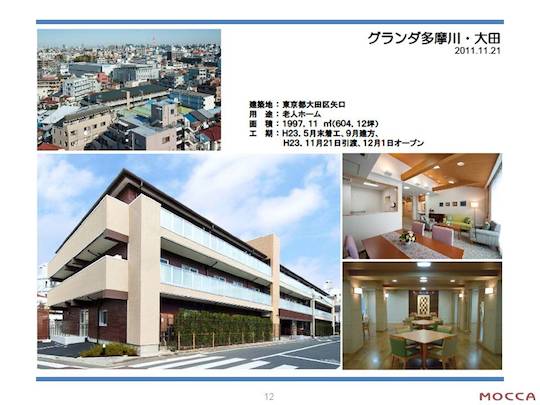

まず、平成23年に東京都大田区で建設した3階建ての有料木造老人ホームです。一時間耐火のツーバイフォー工法です。木構造に不燃材を被服するメンブレン型という工法で1時間燃えないようにしていますが、不燃材は木ではないので木構造が被服されると木の姿が消えていってしまいます。結果、入居する高齢者が木と接する部分が減ってしまいました。木質化するためには、不燃処理した木を後から貼らなければならずコストが上がってしまっています。

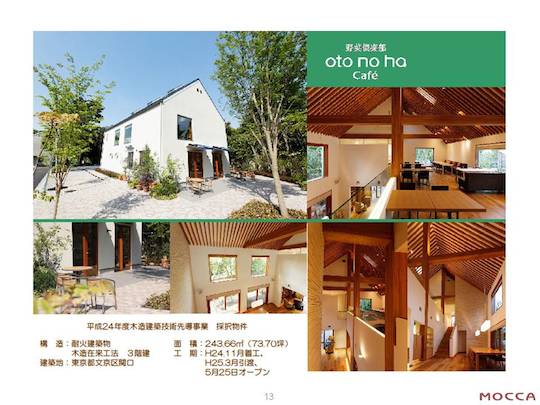

次に、可能な限り空間に木を見せていこうということで、新しい技術を用いた耐火集成材により構造の見える化を実現したカフェがあります。 このカフェでは、スギ一樹種の一時間耐火集成材で、木構造がそのまま見えていることでお客様には非常に評判が良いです。

このカフェでは、スギ一樹種の一時間耐火集成材で、木構造がそのまま見えていることでお客様には非常に評判が良いです。

このように、技術的に建築の部分で少しずつ進化しながら木化推進していますが、コスト抑制が難しく、今後の重要な課題とも言えます。

次は2013年7月に完成した養護施設です。こちらでも木をたくさん使いたいということで、内外にふんだんに木を使用しました。今後、子どもたちにどう良い影響が出てくるのかヒアリングしながら、子どもたちの心身の変化を見届けていきたいと思っています。

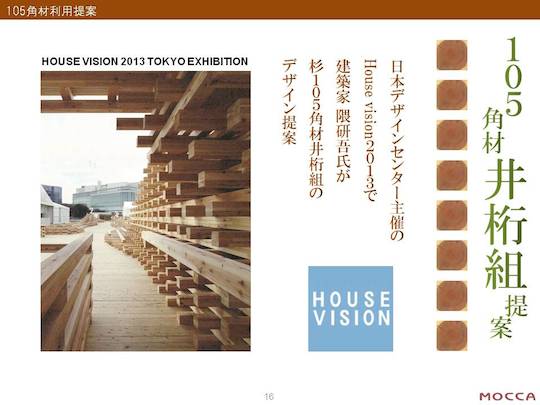

もう一つ、「105角材」という、日本のポピュラーな柱の形、3.5寸(105mm)という寸法の活用にこだわっています。日本人の目に自然に馴染む一般的な流通材を使用することで、コストパフォーマンスにも期待できることから、新たな流通角材の活用をテーマに2013年3月、東京お台場で開催された「HOUSE VISION」というイベントに参加しました。建築家の隈研吾氏に、この105角材を用いて、通路やセンターハウスなどイベント共用部をデザインしてもらいました。これには3m材換算で約1万2000本を用いました。

もう一つ、「105角材」という、日本のポピュラーな柱の形、3.5寸(105mm)という寸法の活用にこだわっています。日本人の目に自然に馴染む一般的な流通材を使用することで、コストパフォーマンスにも期待できることから、新たな流通角材の活用をテーマに2013年3月、東京お台場で開催された「HOUSE VISION」というイベントに参加しました。建築家の隈研吾氏に、この105角材を用いて、通路やセンターハウスなどイベント共用部をデザインしてもらいました。これには3m材換算で約1万2000本を用いました。

この会場にお見えになった東北被災地の自治体の皆さんが、「木の備蓄になるデザイン。バイオマス発電所があれば、これは結果燃料になる。こういう木を用いた復興まちづくりができたら良いではないか」という話をいただきました。東京では考えられない、木と木を用いたまちづくり、それをエレルギーに活用していくといった新たな木の価値を感じた良い機会でした。

ここからは、東北復興支援における木の活躍をご紹介します。

岩手県陸前高田市でカフェを造りました。地震による津波で流されてしまった医院を、お医者さんや歯医者さんたちが高台の仮設ですぐさま診療を再開しました。しかし寒さが厳しくなるにつれ、患者さんたちから暖をとる部屋が欲しいという要望があり、先ほどの105角材を使用した仮設カフェを造りました。

岩手県陸前高田市でカフェを造りました。地震による津波で流されてしまった医院を、お医者さんや歯医者さんたちが高台の仮設ですぐさま診療を再開しました。しかし寒さが厳しくなるにつれ、患者さんたちから暖をとる部屋が欲しいという要望があり、先ほどの105角材を使用した仮設カフェを造りました。

現在は、待合室としての用途以上の利用をしてもらっています。コーラスのライブ会場や料理教室に利用したり、いろいろな活用を通してコミュニティの笑顔が生まれ、未来へと続いています。

先ほど、数値目標を出すことが大切と言いましたが、木の良さは、数値で証明することのほかに、このようなコミュニケーションでもエンドユーザーの心を掴んでいくことができると私は信じています。特に被災地では、建物、モノ、エネルギー、コミュニティの全てを失ってしまいました。木化で被災地のお手伝いができれば、東京とは違う新しい価値が何か見いだせるのではないかと思っています。

宮城県東松島市では、「木化都市」という言葉をテーマに掲げて取り組んでいます。「“木化”と“緑化”で街は人々の意見や知識の交差点となる」という素敵な言葉をコピーに用いられています。図解では、医療と教育と森が重なりあって木化都市を構成していますが、もしこのような街が本当に実現して、30年後にはがん患者がいない頭の良い子供達が溢れる街になれば、それこそ木化の力だと思います。

宮城県東松島市では、「木化都市」という言葉をテーマに掲げて取り組んでいます。「“木化”と“緑化”で街は人々の意見や知識の交差点となる」という素敵な言葉をコピーに用いられています。図解では、医療と教育と森が重なりあって木化都市を構成していますが、もしこのような街が本当に実現して、30年後にはがん患者がいない頭の良い子供達が溢れる街になれば、それこそ木化の力だと思います。

復興支援には可能な限り木化を提案していますが、木の活用による実証はテーマを広げながら証明していきたいと思っています。

話しは変わりますが、これは鳥の巣の写真です。私たちが推進している木化より、ずいぶんナイロン化が進んでいます。決して否定しているわけではありません。ナイロンの水への強さと木の良さを両方利用していけば、生物にとってもそれぞれ非常に有効な素材になっていくと思っています。RC造や鉄骨造も同じで、木の部分を人々に触れるところにどんどん使っていくことで価値が上がり、木化が推進するきっかけになると思います。私はこの鳥の巣の床はナイロンではないことを信じています。

話しは変わりますが、これは鳥の巣の写真です。私たちが推進している木化より、ずいぶんナイロン化が進んでいます。決して否定しているわけではありません。ナイロンの水への強さと木の良さを両方利用していけば、生物にとってもそれぞれ非常に有効な素材になっていくと思っています。RC造や鉄骨造も同じで、木の部分を人々に触れるところにどんどん使っていくことで価値が上がり、木化が推進するきっかけになると思います。私はこの鳥の巣の床はナイロンではないことを信じています。

最後に、肌の触れる場所はすべて木で。私どもはこれからも木化推進を行っていきます。皆様のご理解とご協力、よろしくお願いいたします。

Soup Stock Tokyo の国産材を使った店づくり

平井 俊旭 (スマイルズ(株)クリエイティブ室 ディレクター / Soup Stock Tokyo)

株式会社Smilesの平井俊旭と申します。本日は、このような機会をいただき誠にありがとうございます。テーマが「都市での木材の活用について」ということでしたので、本来であれば私より経験も実績もある方が数多くいらっしゃるはずなのですが、この度、私にこうした発表の機会を与えていただいた理由を少し考えさせていただきまして、自分なりに仕事を通して感じてきたことを素直にお話しするのが良いのかなと思っております。

株式会社Smilesの平井俊旭と申します。本日は、このような機会をいただき誠にありがとうございます。テーマが「都市での木材の活用について」ということでしたので、本来であれば私より経験も実績もある方が数多くいらっしゃるはずなのですが、この度、私にこうした発表の機会を与えていただいた理由を少し考えさせていただきまして、自分なりに仕事を通して感じてきたことを素直にお話しするのが良いのかなと思っております。

本日は、15分ほどお時間をいただけるということでしたので、3つの段階に分けてお話しさせていただきます。まず、株式会社SmilesとSoup Stock Tokyoについて。次に、産地を特定できる木材を使用した店舗の事例、最後に、国産材を使った店作りを通して感じたこと。以上の3つでお話しいたします。

まず、株式会社SmilesとSoup Stock Tokyoについてお話しさせていただきます。「生活価値の拡充」は弊社の経営理念です。平易な言葉で申し上げれば、私たちの提供する商品やサービスに共感いただけるお客様の生活が、少しでも楽しく満たされたものになるように努めていこう、という意味合いです。

Smilesには3つの事業部があります。1つはSoup Stock Tokyo 事業部。2つ目はPass the Baton 事業部。これは、「人から人へ大切なものを渡していこう」というコンセプトの新しいタイプのリサイクルショップです。3つ目がファッション事業部で、『ジラフ』というネクタイブランドと『マイパンダ』というファッションブランドがあります。

Smilesには3つの事業部があります。1つはSoup Stock Tokyo 事業部。2つ目はPass the Baton 事業部。これは、「人から人へ大切なものを渡していこう」というコンセプトの新しいタイプのリサイクルショップです。3つ目がファッション事業部で、『ジラフ』というネクタイブランドと『マイパンダ』というファッションブランドがあります。

最初のSoup Stock Tokyo 事業部は 店内でスープを召しあがっていただくファストフードの店舗が52店舗、冷凍スープをデパートの食物販フロアで販売する『家で食べるSoup Stock Tokyo』が15店舗、Soup Stock Tokyo のスープを作る技術を応用した新しいファミリーレストラン『100本のスプーン』が1店舗、10月3日に2号店があざみ野にオープンいたします。

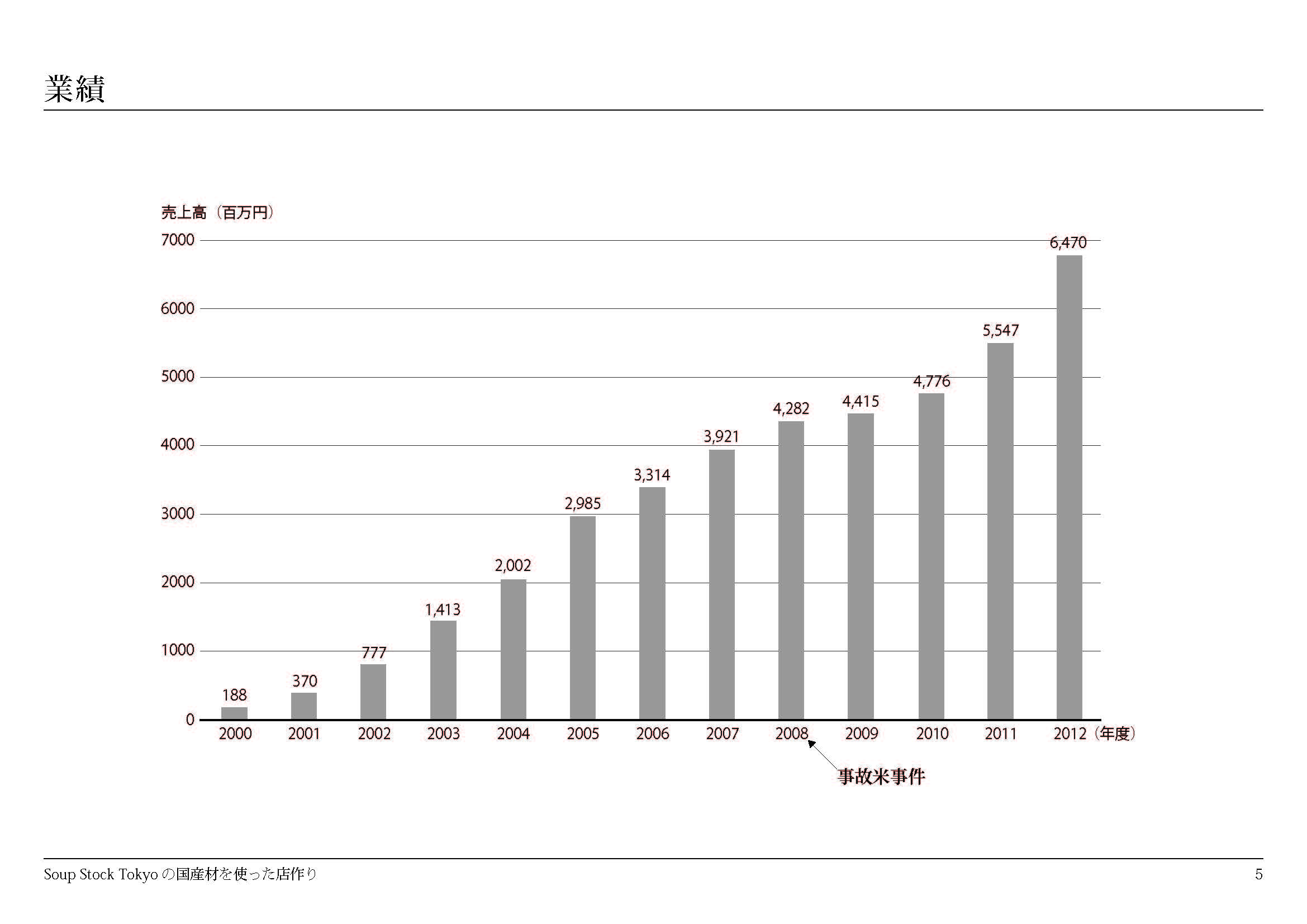

次に、会社の規模と創業からの経緯ですが、2012年度の売り上げは約65億円で、このうちの約9割がSoup Stock Tokyo 事業部の売り上げによるものです。Soup Stock Tokyoは1999年にお台場のビーナスフォートに1号店がオープンいたしました。私は2001年9月に入社し、それ以来Soup Stock Tokyo のデザイン・ディレクションを担当させていただております。

次に、会社の規模と創業からの経緯ですが、2012年度の売り上げは約65億円で、このうちの約9割がSoup Stock Tokyo 事業部の売り上げによるものです。Soup Stock Tokyoは1999年にお台場のビーナスフォートに1号店がオープンいたしました。私は2001年9月に入社し、それ以来Soup Stock Tokyo のデザイン・ディレクションを担当させていただております。

売上の数字だけで見ますと比較的順調に成長してきたように見えるのですが、この間、会社は何度も存続の危機に直面しました。その中でも、本日お話しさせていただく上で非常に重要だった転換点が2008年にございました。

それは事故米の事件です。これは弊社の提携工場が、偽装されて流通していた食用ではないもち米を一時的に参鶏湯というスープに使用してしまうという事件です。この件は、事実が判明した翌日に、主要な新聞やネット上のニュースに一気に報道されてしまいました。メディアには「Soup Stock Tokyo が事故米を使用」という部分だけが強調して報道されてしまったため、お客様に大きな不信感を与えることとなり売上にも大きなダメージを受ける結果となってしまいました。

弊社は原材料の産地を全て見直し、現産地の確認できない食材や、当時中国での餃子事件があった頃でしたので、中国産の食材等も一切使用しないというルールを作りレシピを一からから見直しました。そのため、2009年の1月には製造できるスープが50種類から15種類に激減し、上半期も売上が大幅に落ち込みました。しかし半年かけて開発を重ね、8月には産地の確認できる食材で作るスープが30種類以上に回復し、下期は売上を大きく挽回する事ができました。

この経験から、私自信も、自分がかかわる仕事において、より本質的な取り組みをするべきだと考えるようになりました。

そんな矢先、市瀬さんという紙の問屋さんが営業でお越しになり、「Soup Stock Tokyoで毎月更新しているリーフレットにFSCの認証紙を使われてはいかがでしょうか?」というお話をいただきました。自分はその時はじめてFSCという言葉を知る事になり、さらに速水林業の速水社長が雑誌に寄稿した「世界の森林問題と日本の林業の危機的状況」を書いた文章を紹介され、まさに我々が取り組むべき課題ではないかと感じました。それから早速、Soup Stock Tokyo のリーフレットをFSC認証紙に切り替えました。

そんな矢先、市瀬さんという紙の問屋さんが営業でお越しになり、「Soup Stock Tokyoで毎月更新しているリーフレットにFSCの認証紙を使われてはいかがでしょうか?」というお話をいただきました。自分はその時はじめてFSCという言葉を知る事になり、さらに速水林業の速水社長が雑誌に寄稿した「世界の森林問題と日本の林業の危機的状況」を書いた文章を紹介され、まさに我々が取り組むべき課題ではないかと感じました。それから早速、Soup Stock Tokyo のリーフレットをFSC認証紙に切り替えました。

続いて、Soup Stock Tokyo の国産材を使用した店舗の事例をご紹介致します。以上のような背景を踏まえて、国産材を積極的に使用した店作りを開始いたしました。これは、私たちが2010年から現在に至るまでに立ち上げた店舗と、使用している木材の産地・樹種です。3年間に16店舗程の国産材を使用した店を作ったことになりますが、かなり広範囲の地域の木材をその時々で使いわけてきました。

本日はこのうちの5店舗程の事例を写真でご紹介いたします。

まず、この取り組みを始めるにあたり最初の店舗になったのは、2010年8月にオープンしたルミネ横浜店です。この店では、床のフローリング、ベンチの腰壁、テーブルの天板や天井から吊っているペンダント照明に速水林業のヒノキを使用しています。はじめてヒノキを使用するにあたって心配だったことは、強度とデザイン的なイメージを従来店舗と違和感なくまとめることができるかということでしたが、結果的にはフローリングは強度的に十分店舗での使用に耐えていますし、イメージ的にも非常に品良くまとめることができました。

まず、この取り組みを始めるにあたり最初の店舗になったのは、2010年8月にオープンしたルミネ横浜店です。この店では、床のフローリング、ベンチの腰壁、テーブルの天板や天井から吊っているペンダント照明に速水林業のヒノキを使用しています。はじめてヒノキを使用するにあたって心配だったことは、強度とデザイン的なイメージを従来店舗と違和感なくまとめることができるかということでしたが、結果的にはフローリングは強度的に十分店舗での使用に耐えていますし、イメージ的にも非常に品良くまとめることができました。

こちらはルクア大阪店です。この店舗にも三重県の尾鷲地域のヒノキを使用していますが、この壁面は、節が多かったり傷が入っているフローリングのC級品を使用しています。正面に見えている面はフローリングの断面で、これは6枚重ねたフローリング材の厚みを変えてブロック状にカットしていったものを凹凸がランダムに見えるように張り合わせて作った壁面です。カットした時に出てくる細かいバリの修正は、尾鷲にある児童養護施設「ひのきの会」の子どもたちに業務として発注しました。

こちらはルクア大阪店です。この店舗にも三重県の尾鷲地域のヒノキを使用していますが、この壁面は、節が多かったり傷が入っているフローリングのC級品を使用しています。正面に見えている面はフローリングの断面で、これは6枚重ねたフローリング材の厚みを変えてブロック状にカットしていったものを凹凸がランダムに見えるように張り合わせて作った壁面です。カットした時に出てくる細かいバリの修正は、尾鷲にある児童養護施設「ひのきの会」の子どもたちに業務として発注しました。

奥行がなく導線上に長いこの店舗は、壁面をいかに印象的なものにするかがデザインの意匠的なポイントでした。現在、ルクア大阪店は全店舗の中でも売上が1〜2位を争う優良店舗になっています。

この店舗は、アトレ四谷店です。この店舗も壁面に特徴がありますが、表面に見えているのはクヌギの樹皮の部分です。これは宮崎県の諸塚村で行われた「どんぐり材プロジェクト」に参加して実現したものです。

この店舗は、アトレ四谷店です。この店舗も壁面に特徴がありますが、表面に見えているのはクヌギの樹皮の部分です。これは宮崎県の諸塚村で行われた「どんぐり材プロジェクト」に参加して実現したものです。

諸塚村では、椎茸の原木となるクヌギやコナラを毎年一定量植林し続けてきましたが、椎茸生産者の高齢化にともなって椎茸原木として植えられた木が未伐採のまま放置されています。そのため、椎茸原木としては扱えないほどの太さに成長してしまっています。それらの材を集成材として有効に使えるように、地域の製材を仕組み化することがこのプロジェクトの意図でした。私が諸塚村を訪ねた時には、樹皮が付いたまま原木が柵になって干してあり、その状態をそのまま店内に再現したいと思いました。

完成に至るまでには、製材所や木工所から「虫が出るからやめた方がいい」「反りを直すのが難しすぎる」という理由で反対されました。それを何とか頼み込んでお願いし、自分としても相当なリスクを感じながら進めました。しかし、やってみるとそれぞれのパートで職人の方が独自の工夫を重ねてくださり、なかば奇跡的に実現することができました。これは日本のプロフェッショナルのすばらしさの象徴だと思っています。テーブルの天板の一部にはプロジェクトで作った集成材を使用しています。

この店舗はルミネ新宿店です。使用している木材は全て多摩地区のスギです。新宿は都心の西側の玄関口にあたる場所なので、多摩地区産のスギを使うことで「東京にも素晴らしい木材がある」ということを知っていただきたいと思い、日の出町の浜中木材さんに協力していただきました。

この店舗はルミネ新宿店です。使用している木材は全て多摩地区のスギです。新宿は都心の西側の玄関口にあたる場所なので、多摩地区産のスギを使うことで「東京にも素晴らしい木材がある」ということを知っていただきたいと思い、日の出町の浜中木材さんに協力していただきました。

区画内をルミネの顧客導線が突っ切るという特殊な区画なので、導線を含め全てが店舗の区画に見えるように、片側の区画いっぱいに角材を束ねたボリューム感のある大テーブルを据えました。家具も全てスギでできていますが、フェアウッド100%を目指す家具メーカー「ワイスワイス社」の協力を得て強度のあるイスを収めることができました。

最後の事例、100本のスプーン・神戸三田プレミアムアウトレット店です。この店でも尾鷲地区のヒノキを使用していますが、ここではカミキリ虫の幼虫の被害にあってしまったアカネ材を使用しています。白く塗装されている部分は虫が削った板面に厚めに塗料を塗ったもので、アンティーク家具のような個性を表現することでダメージを逆に利用してみました。

最後の事例、100本のスプーン・神戸三田プレミアムアウトレット店です。この店でも尾鷲地区のヒノキを使用していますが、ここではカミキリ虫の幼虫の被害にあってしまったアカネ材を使用しています。白く塗装されている部分は虫が削った板面に厚めに塗料を塗ったもので、アンティーク家具のような個性を表現することでダメージを逆に利用してみました。

テーブルには、丸太から角材を取る時に出てくる端材を集成材にした、宮崎県の会社が製造する中空パネルを使用しています。丸太から角材をとる時半月型の端材が出ますが、それを合わせて使っています。反り止めのために2本木を入れています。この板も、本来であれば価値のつきにくい余った材で、そうした材を有効に使おうという工夫を盛り込んでいます。こうした、本来見落とされてしまう材を上手く個性として生かすことで、内装に国産材を有効に使うきっかけが増やせればと思っています。

最後に、国産材を使った店作りを通して感じたことについてお話しします。

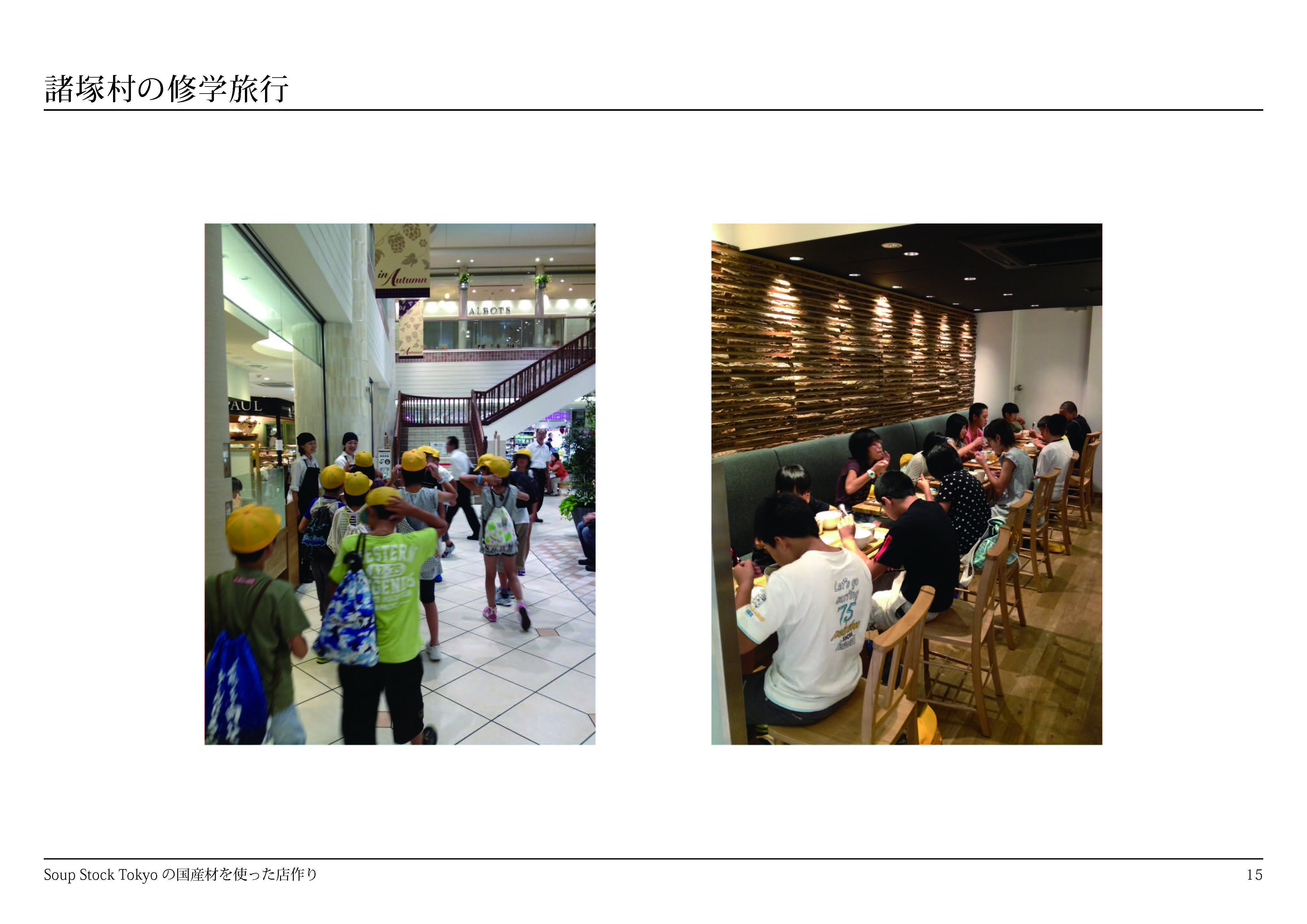

これは、今年の8月、諸塚村の小学6年生が修学旅行の際に、アトレ四谷店に朝食をめしあがりにきていただいた時の写真です。この取り組みは今年で2回目になります。諸塚村の皆さんがスープをめしあがっていただく前には、この取り組みの意図をお話しさせていただいています。子どもたちは初めて訪れた東京の真ん中で、自分たちの村の木が使われていることに驚いたり、喜んだり、不思議がったり、様々な思いで受け止めてくれているようでした。今年はさらに、諸塚村が企画した椎茸とジビエを使ったスープコンテストの共催を予定しています。

これは、今年の8月、諸塚村の小学6年生が修学旅行の際に、アトレ四谷店に朝食をめしあがりにきていただいた時の写真です。この取り組みは今年で2回目になります。諸塚村の皆さんがスープをめしあがっていただく前には、この取り組みの意図をお話しさせていただいています。子どもたちは初めて訪れた東京の真ん中で、自分たちの村の木が使われていることに驚いたり、喜んだり、不思議がったり、様々な思いで受け止めてくれているようでした。今年はさらに、諸塚村が企画した椎茸とジビエを使ったスープコンテストの共催を予定しています。

これは、「100本のスプーン」で使用しているお子様ランチ用の旗と冷凍物販用スープの販促用サンプルを紙で作ったものです。速水林業のある紀北町の社会福祉施設「桃朋園」に仕事として発注しています。

これは、「100本のスプーン」で使用しているお子様ランチ用の旗と冷凍物販用スープの販促用サンプルを紙で作ったものです。速水林業のある紀北町の社会福祉施設「桃朋園」に仕事として発注しています。

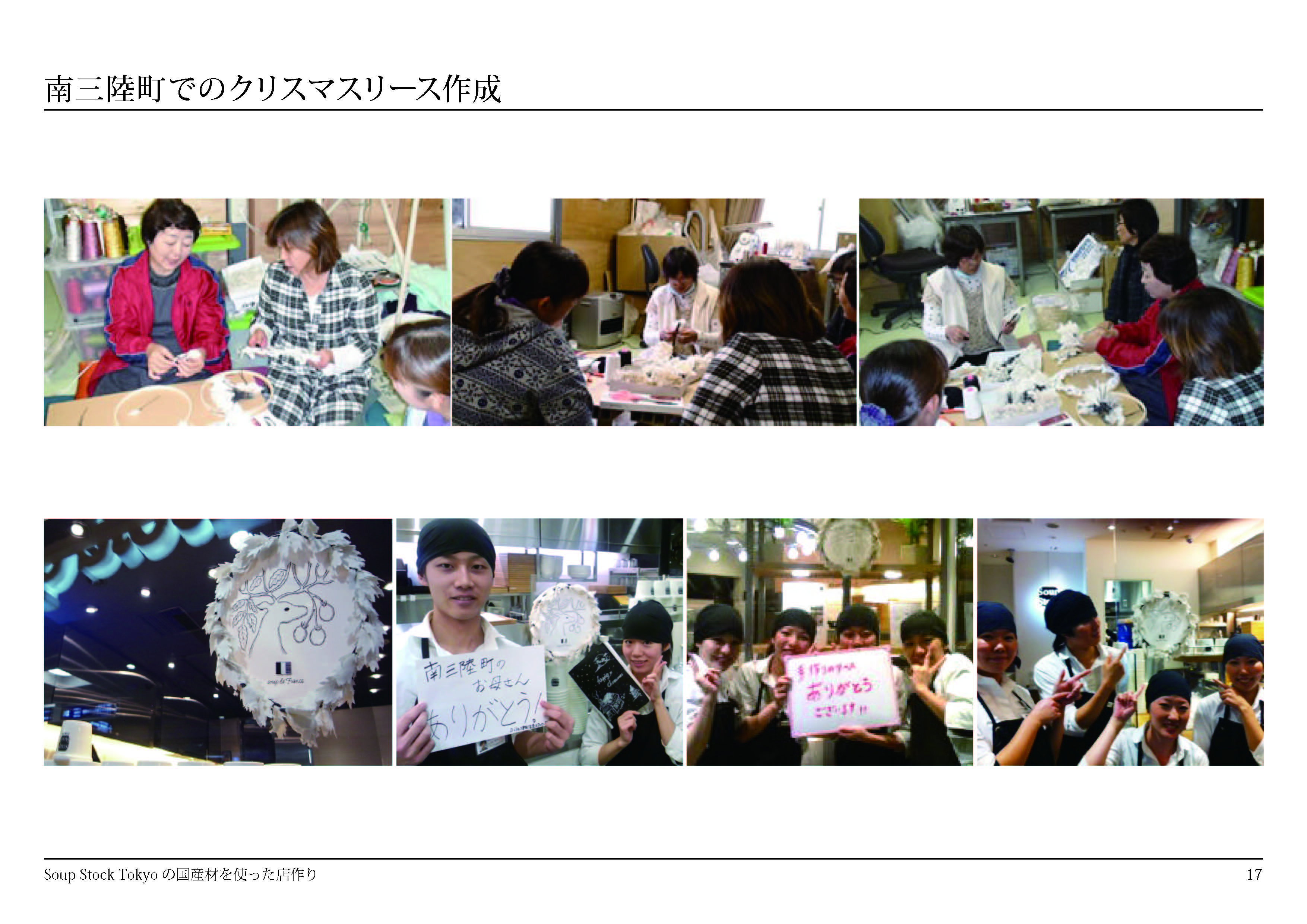

こちらはSoup Stock Tokyoの店舗で使用しているクリスマスリースですが、毎年同じリースに少しずつ新しいマテリアルを加えて大きくしていくプロジェクトです。クリスマスの飾りは毎年新しいものを使うことが当たり前になっていますが、私たちは毎年同じリースを使っています。

次は、宮城県南三陸町の震災で家や家族を失った地元の方に仕事を作るプロジェクトです。オーガニックコットン製品の製造・販売のパイオニア的存在であるアバンティ社の取り組みに賛同したもので、社内でデザインしたものの制作を請け負ってもらっています。諸塚村のプロジェクトに参加した際、同社の渡辺社長と出会ったことがきっかけとなっています。

次は、宮城県南三陸町の震災で家や家族を失った地元の方に仕事を作るプロジェクトです。オーガニックコットン製品の製造・販売のパイオニア的存在であるアバンティ社の取り組みに賛同したもので、社内でデザインしたものの制作を請け負ってもらっています。諸塚村のプロジェクトに参加した際、同社の渡辺社長と出会ったことがきっかけとなっています。

2010年から国産材を使用するプロジェクトを始めて、これまでに本当にたくさんのあたたかい志をもつ方々との出会いがありました。

国産材をいかに使っていくのか、森林をどのように維持するのかという問題は、日本の大きな課題の一つでもあります。優先順位高く考えなければならないことは、我々のような利用する側の認知をいかに上げていくかということに尽きますが、この課題を単なるビジネスという側面のみで考えてしまうとバランスを崩してしまう危険があると感じています。業界の限られた人だけの問題ではなく、生活者一人ひとりの問題であり、そのためには自分の事として感じてもらうためのストーリーが必要なのではないかと思っています。ストーリー作りのヒントは、これまでの林業を川上とした既成の商流範囲を越えた人と人との繋がりの中にあるのではないかと感じるようになりました。

一方で、それらは一つひとつがとても小さくあまり気付いてもらえない試みかもしれませんし、一つの試みが突然何かを大きく変えることはないかもしれません。そんなに悠長なことは言ってはいられないとお叱りを受けるかもしれません。それでも、個人が心をこめて自分の役割を果たしていけば、その思いは熱となって人に伝わり、繋がりはいつか大きな流れになると信じています。

木が木材として利用できるようになるまでには長い年月がかかります。あたりまえのことですが、とても神秘的なことです。まずそのことに敬意を払うことが重要ではないかと思います。現代に生きる私たちは、私たちの祖先がしてきたように、本来の自然のリズム受け入れながら柔軟な発想でこの問題に取り組む必要があるのではないでしょうか。

Smilesの経営理念である 生活価値の拡充の一つの心のありようもここにあるのかもしれないと思うようになりました。本日はご清聴ありがとうございました。

|

|