|

|

||||||||||||||

『森とつながる都市での木づかいシンポジウム』〜デザインと異業種連携で産み出す、新時代の森づくり・木づかい〜

2013年10月1日(火)14:30〜17:30 全国都市会館 2階大ホール

主催/美しい森林づくり全国推進会議、経団連自然保護協議会、(公社)国土緑化推進機構

共催/特定非営利活動法人活木活木森ネットワーク、木材利用推進中央協議会、(一社)日本プロジェクト産業協議会

後援/林野庁

開催趣旨

2012年に策定された「生物多様性国家戦略」では、生物多様性の保全に向けた取組として国産 材の利用拡大が位置づけられるともに、本年から開始された京都議定書第2約束期間では、森林による二酸化炭素の吸収に加えて、木材として住宅等に貯蔵されている炭素量が温室効果ガスの吸収源として計上されることととなり、木材の利用が温暖化防止 に貢献することが明確化されました。

こうした中、我が国では、「公共建築物等木材利用促進法」の制定や「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の開始、「木材利用ポイント事業」等の新たな政策が展開されております。

そこで、豊かな森林資源と木の文化を有する我が国において、素材としての木材の良さを再認識し、業種を超えた幅広い企業等が森と木を活かした新しいビジネスの創造の可能性と地域社会やライフスタイルのあり方について考える場として、2013年の「木づかい推進月間」のキックオフ・シンポジウムを開催します。

プログラム

1.主催者挨拶

出井 伸之 (美しい森林づくり全国推進会議 代表)

佐藤 正敏 (経団連自然保護協議会 会長)

2.来賓挨拶

林 芳正 (農林水産大臣)

3.基調講演

「木づかいで地球も人間も健やかに 〜京都議定書における木材の取扱いと木材の快適性増進効果に関する研究の最前線〜

恒次 祐子 (独立行政法人森林総合研究所 主任研究員)

4.概要報告

動き出した、森とつながる都市での木づかい

沼田 正俊 (林野庁長官)

5.話題提供

林業復活に向けて、国民の理解と合意のための運動

高藪 裕三 ((一社)日本プロジェクト産業協議会/JAPIC 専務理事)

6.事例発表「森とつながる都市での木づかい・最前線」

感性価値と健康効果を高める木質空間の提案 〜イベント・店舗・福祉施設からまちづくり〜

杉本 貴一 (住友林業(株)木化営業部)

Soup Stock Tokyo の国産材を使った店づくり

平井 俊旭 (スマイルズ(株)クリエイティブ室 ディレクター / Soup Stock Tokyo)

7.パネルディスカッション

「新たなCSR・事業開発の可能性」〜森と木のあるライフスタイルの視点から〜

<コーディネーター>

宮林 茂幸(美しい森林づくり全国推進会議 事務局長、東京農業大学 教授)

<パネリスト>

住友林業(株)、スマイルズ(株)、(一社)日本プロジェクト産業協議会/JAPIC、

林野庁、(独)森林総合研究所の各発表者

<コメンテーター>

出井 伸之(美しい森林づくり全国推進会議 代表)

■ 主催者挨拶

出井 伸之(美しい森林づくり全国推進会議 代表)

2007年より国民運動「美しい森林づくり全国推進会議」の会長を仰せつかっておりますが、年々盛んになり、今回は経団連自然保護協議会様にもご参加いただき本当にうれしい限りです。

2007年より国民運動「美しい森林づくり全国推進会議」の会長を仰せつかっておりますが、年々盛んになり、今回は経団連自然保護協議会様にもご参加いただき本当にうれしい限りです。

私はグローバル企業のソニーにおりましたため外ばかり歩いておりましたが、この運動に携わってからは植樹祭などで国内をまわり、改めて日本の良さを痛感しています。隣の中国には水も木もないという状況の中、日本は恵まれた国だと思いますし、今後、日本の強みである第二次産業技術と木との組み合わせで新しい可能性が開かれていくのではないかと痛感しています。

特に日本は、天皇陛下、皇太子以下、国の象徴たる方々が木を植えています。これは世界に例を見ないことです。天皇陛下のお話になったお言葉もご自分で考えられた内容で、毎年感激しております。

日本のこれからの未来をひらくものの一つとして第一次産業をもう一度見直し、日本の強みのひとつにしていくことが、今後の日本の成熟戦略において非常に重要なことだと思っております。この会議もますます盛んになってほしいと思っています。

今年も、シンポジウムにはたくさんの方がいらっしゃいます。恒次さんをはじめ皆様のお話を聞かせていただき、また皆様とお話するチャンスもあるということで楽しみにしています。

簡単でございますが、ご挨拶にさせていただきます。どうもありがとうございました。

佐藤 正敏 (経団連自然保護協議会 会長)

経団連自然保護協議会の会長を務めている佐藤でございます。私ども経団連自然保護協議会は、1992年のリオ・デ・ジャネイロでの地球サミットをきっかけに設立されました。以来、20年あまりにわたり行ってきた、日本国内外、特に発展途上国における自然保護の活動をしているNGO ・NPOの皆様の支援が活動の主たる内容です。1000を超える事業に、32億円強の資金の助成をしてまいりました。活動の内訳は、自然保護管理に対するパーセンテージが35%、植林が17%ということで、森林資源の保護に関わる部分が約半分を占めています。

経団連自然保護協議会の会長を務めている佐藤でございます。私ども経団連自然保護協議会は、1992年のリオ・デ・ジャネイロでの地球サミットをきっかけに設立されました。以来、20年あまりにわたり行ってきた、日本国内外、特に発展途上国における自然保護の活動をしているNGO ・NPOの皆様の支援が活動の主たる内容です。1000を超える事業に、32億円強の資金の助成をしてまいりました。活動の内訳は、自然保護管理に対するパーセンテージが35%、植林が17%ということで、森林資源の保護に関わる部分が約半分を占めています。

途上国では、熱帯雨林という濃密なジャングルを切り開き、ゴム林やヤシ林をどんどん造成しています。開発と自然のバランスという点でみると、ややもするとアンバランスになっている途上国の問題に対し、国や日本のNGOが一生懸命働きかけをしながら自然破壊を進めないようにしていこう、自然を保護していこうという活動をしているところです。

日本は戦後、営々と植林をして緑なす国に作り替えてきました。途上国においても今後は同様のことを行う必要があり、日本のノウハウを伝授していかなければならないと思っています。 自然保護協議会では活動の一環として、毎年各企業の活動状況についてのアンケートをとっています。具体的には、「自然保護の具体的な活動がどうなっているか」「愛知目標のような国際目標に対してどう取り組んでいるか」などに関してアンケートをとっているのですが、昨年のデータでは、182の具体的な取り組みに対して53が森に関する活動でした。

企業活動には本業で事業を発展させるという目的がありますが、本業と自然保護の活動をいかに両立させていくかということも課題としているところです。本日のシンポジウムの発表の中で、各企業の活動内容を具体的に示すことも計画していますので、ぜひご清聴をたまわればと思っています。

私ごとになりますが、先週、秋田の国際教養大学に行ってまいりました。この大学は、校舎も造作にも秋田杉がふんだんに使われていて、まるで森の中に木造の建物が建っているようです。圧巻なのは図書館で、全て秋田の木材を使っています。ヒノキやスギのよい香りが図書館の中に漂っていて、学生さんの話によると「この図書館に来ると目が冴えてくる」「勉強する気がわく」ということでした。学校では4分の1が留学生で、その留学生の皆さんも「森に囲まれた、緑の香り豊かな環境が本当にすばらしい」と絶賛していました。

■ 来賓挨拶

林 芳正 (農林水産大臣)

農林水産大臣の林芳正でございます。本日の木づかいシンポジウムが盛大に開かれますことを、まずはお喜び申し上げます。こうした運動を通じて広く木を使っていただくことはありがたいことで、主催の出井会長、佐藤会長をはじめ、皆様にお礼申し上げたいと思います。

はげ山という言葉は戦後間もない頃にありました。植樹祭という形で陛下にお出ましいただき、木を植える運動を戦後ずっと続けてきた先輩方の努力の結果、今まさに木を使う運動をする時代になったわけでございます。

1年にどのくらい木が生えるのか林野庁に計算をしてもらいました。たとえば100メートル四方に生えている木がどれくらいの高さになるかというと、東京スカイツリー16個分だそうです。逆に言えば、ありがたいことに、それぐらいの木を使わなければ森が古くなるという時代に我々はいるわけです。「いつ使うんですか?今でしょ」というやつですね。私と同じ名前の予備校の先生が言っていますが、まさにそういう時代になったということです。

国産材の利率も段々上がってきています。我々もいろいろな施策で後押しをしていますが、最後に木を使う決め手になるのは民間消費者の皆様です。どうすればもっと木を使う場面が増えていくのか、それをいろいろなアイデアを絞って考えていくこと、それが木づかい運動です。

佐藤会長からもお話がありましたが、いろいろな使い方が今、出てきています。たとえば、CLTや耐火構造などを後押しして、とにかく消費をしてもらう。住宅のみならず、文部科学大臣にお願いをして学校での利用を拡大する方法もありますが、「頭が良くなります」ということはまだ言っていませんでしたので、明日から早速使わせていただきたいと思います。我々の手元にあるデータでも、落ち着きが出て学級閉鎖になる割合が減ることがわかっています。ここから一歩進んで、本当に成績が良くなるというところまで行けば文科省も進めやすくなるのではないかと思います。

ヨーロッパでは、構造材も含めた10階建ての建物全てを木で建てています。第二次大戦後はげ山ばかりになったヨーロッパは、我々より少し早く木を使う動きを始めています。それほど昔から行っているものではありませんが、今ではCLTをはじめ構造材に木を使う先進事例が登場しています。

このように多方面で木を使っていくことが、100メートル四方でスカイツリー16個分の木を使うことにつながります。木を使うことは気持ちのよいことです。携わる皆様の商売もどんどん繁盛し、森にお金が戻っていくいい循環を作っていきたいと考えています。

私の名前が「林」だから頑張っているわけではありません。農林水産大臣として、これは大切な仕事だと思っております。今回のシンポジウムを契機に木づかい運動が広がりますことをご祈念して、私からの感謝のご挨拶にかえさせていただきます。ありがとうございました。

■ 基調講演

「木づかいで地球も人間も健やかに 〜京都議定書における木材の取扱いと木材の快適性増進効果に関する研究の最前線〜

恒次 祐子 (独立行政法人森林総合研究所 主任研究員)

森林総研究所の恒次と申します。今日は、木をめぐる世界の情勢についてお話しさせていただきます。

森林総研究所の恒次と申します。今日は、木をめぐる世界の情勢についてお話しさせていただきます。

一つ目は、木をめぐる世界の動向です。京都議定書第二約束期間が今年から始まり2020年まで続きますが、その京都議定書第二約束期間では木材利用にクローズアップして後押しするような決定がなされましたので、その話を最初にご紹介します。二つ目は、実際に木を使った時、使っている人の心や体にどのような影響があるのかというデータをご紹介します。

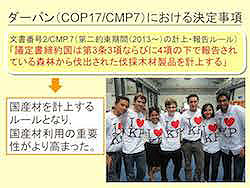

この画像は、2011年の年末に南アフリカのダーバンで行われたCOP17/CMP7の会議の模様です。この会議の場所で、私たち木材関係者にとって非常にインパクトのある決定が行われました。第二約束期間に、木材を使うことによる炭素の収支を各国が計算して国際的に報告するという決議です。

この画像は、2011年の年末に南アフリカのダーバンで行われたCOP17/CMP7の会議の模様です。この会議の場所で、私たち木材関係者にとって非常にインパクトのある決定が行われました。第二約束期間に、木材を使うことによる炭素の収支を各国が計算して国際的に報告するという決議です。

そもそも木材利用には3つの地球温暖化防止効果があり、1つ目として炭素を貯蔵する効果があることが知られています。樹木が成長する際に二酸化炭素をたくさん吸収しますが、その二酸化炭素を炭素の形で木の中に蓄えて大気中に戻さない効果を炭素貯蔵効果と呼んでいます。

2番目として、木材を加工する際のエネルギーは他の資材に比べて非常に少ないという特徴があります。これは省エネルギー効果と呼ばれています。

3つ目は、化石燃料代替効果。長く大切に使った木材を最後にエネルギー源として使うことで化石燃料を使う量を減らすことができます。いわゆるカーボンニュートラルで、化石燃料を代替することによって二酸化炭素の排出を削減する効果です。

このようなデータがあります。上は、同じ大きさの家があったとして、そこに蓄えられる炭素の量を表したものです。木造住宅では木がたくさん使われているので、他の工法の住宅に比べて炭素を貯蔵している量が多いことがわかります。下には排出量とありますが、これは、家を建てる時に使う材料を作るために排出するエネルギーです。木材には省エネルギー効果があるため、木造住宅は他の工法の住宅よりも値が小さくなります。

このようなデータがあります。上は、同じ大きさの家があったとして、そこに蓄えられる炭素の量を表したものです。木造住宅では木がたくさん使われているので、他の工法の住宅に比べて炭素を貯蔵している量が多いことがわかります。下には排出量とありますが、これは、家を建てる時に使う材料を作るために排出するエネルギーです。木材には省エネルギー効果があるため、木造住宅は他の工法の住宅よりも値が小さくなります。

今回の京都議定書第二約束期間によって各国がカウントして報告しなければならないと決められたものが、上にある、炭素をどのくらい貯蔵しているかという貯蔵効果を計算したもので、その収支を報告しなさいというルールです。

なぜ第二約束期間になってそのようなルールが急に出てきたのかというと、従来、各国の議論が収束せず、第一約束期間内では木材中の炭素貯蔵は無視しようという約束になっていました。つまり、木材による炭素の吸収・排出はないという仮定ですから、木の中にある炭素は無視され、森林を切った段階で排出とみなします。その後、いくら長く木材を使おうが関係ないという考え方です。しかし、これではさすがに現実と乖離しすぎているということで、第二約束期間に向けて検討を重ねてきた結果、2011年のダーバン会議で今回のような決定がなされたという流れです。

なぜ第二約束期間になってそのようなルールが急に出てきたのかというと、従来、各国の議論が収束せず、第一約束期間内では木材中の炭素貯蔵は無視しようという約束になっていました。つまり、木材による炭素の吸収・排出はないという仮定ですから、木の中にある炭素は無視され、森林を切った段階で排出とみなします。その後、いくら長く木材を使おうが関係ないという考え方です。しかし、これではさすがに現実と乖離しすぎているということで、第二約束期間に向けて検討を重ねてきた結果、2011年のダーバン会議で今回のような決定がなされたという流れです。

以下は、ダーバンの会議で発表された決定事項の中から木材に関するものを取り出したものです。「議定書締約国は第3条3項ならびに4項の下で報告されている森林から伐出された伐採木材製品を計上する」。第3条3項、4項の下で報告されている森林は、国内にある人の手により整備されている森のことを指しています。言い換えれば、自国内にあり、自分で手入れしている森から出てきた木材の炭素吸収・排出量を計測して報告しなさいというルールが決まったということです。国産材利用の重要性が今まで以上に高まったと言えると思います。

以下は、ダーバンの会議で発表された決定事項の中から木材に関するものを取り出したものです。「議定書締約国は第3条3項ならびに4項の下で報告されている森林から伐出された伐採木材製品を計上する」。第3条3項、4項の下で報告されている森林は、国内にある人の手により整備されている森のことを指しています。言い換えれば、自国内にあり、自分で手入れしている森から出てきた木材の炭素吸収・排出量を計測して報告しなさいというルールが決まったということです。国産材利用の重要性が今まで以上に高まったと言えると思います。

もう一つ、このルールの重要な点は、木材が森林と結び付けられたという点です。国産材利用と森の吸収・排出とのつながりを一体のものとして対策していくべきだと考えています。 木材利用について国際的にも非常に追い風が吹いている時期ですが、木を使うことによって私たちの体にどのようなメリットがあるのかということを、後半でご紹介したいと思います。

データをいくつかご紹介する前に、前提となる測定法などをご紹介します。

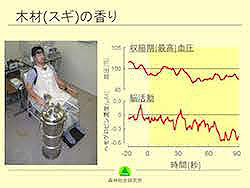

被験者さんのおでこにセンサーを貼っている画像、これは脳の血流を図るセンサーで、前頭葉といわれる部分の血流を図っているところです。私たちの脳は、活動をすると酸素を消費しますので酸素を運ぶためにたくさんの血液が送られてきます。その血流を図り、血流が増えていたら、その部分の脳が活動したことを指します。逆に、減っているとその部分の活動が鎮静化しているという解釈ができます。

被験者さんのおでこにセンサーを貼っている画像、これは脳の血流を図るセンサーで、前頭葉といわれる部分の血流を図っているところです。私たちの脳は、活動をすると酸素を消費しますので酸素を運ぶためにたくさんの血液が送られてきます。その血流を図り、血流が増えていたら、その部分の脳が活動したことを指します。逆に、減っているとその部分の活動が鎮静化しているという解釈ができます。

左手にもう一つセンサーがついていますが、これは血圧と脈拍数を図るセンサーです。皆さんも、上腕を入れて血圧を図る装置で測定をされたことがあるかと思いますが、それを指で行います。上腕で図るタイプは一度しか測定できませんが、こちらは1秒ごとに連続して血圧や脈拍の変化を図ることができます。

少し専門的ですが心拍変動性解析についてご説明します、心臓が鼓動を打つ間隔は規則正しいと感じているかもしれませんが、ミリ秒単位で見ると実は間が少し揺らいで長くなったり短くなったりしながら心拍していることがわかります。心電図計を使って心拍の間隔とそのゆらぎを解析すると、交感神経と副交感神経の活動がわかります。交感神経活動は、緊張したり活動したり、戦闘態勢に入る際などに活動が高まります。副交感神経活動は、リラックスしている時、眠い時などに高まってくる神経活動です。

まとめると、このような形になることが知られています。ストレスがかかると血圧と脈拍数が上昇し、交感神経の活動も高まり、副交感神経の活動が下がります。逆にリラックスすると、血圧と脈拍が下がり、交感神経活動も下がって副交感神経の活動が上がるという活動が典型的です。

まとめると、このような形になることが知られています。ストレスがかかると血圧と脈拍数が上昇し、交感神経の活動も高まり、副交感神経の活動が下がります。逆にリラックスすると、血圧と脈拍が下がり、交感神経活動も下がって副交感神経の活動が上がるという活動が典型的です。

こうしたことを踏まえた上で、いくつかデータをご紹介します。まず、五感で得られる木材の要素を一つずつ取り出して実験室で実験した結果からです。

これは、木材の香りに対する生理的な反応です。スギのチップが入った銀色のタンクから、スギの香りが被験者の周囲で漂います。上が、十数名の方の血圧変化の平均値,下が脳の活動で、横軸が時間。1分半、香りをかいでいただく実験です。

香りをかぎ始めると血圧がスーっと下がり、脳の血流も下がってきます。スギの香りによって体が鎮静化し、脳の活動も鎮静化したことがわかるデータです。スギやヒノキなどの針葉樹に多く含まれる、香りがする化学成分「α−ピネン」という物質をかぐと、真ん中の赤い線(17名の方の平均値)で血圧が低下していることがわかります。もう一つ、「リモネン」という、木や柑橘系のフルーツの皮などに含まれているレモンのような香りをかいでも血圧が下がりはじめて、木から成分を取り出しても体をリラックスさせる効果があることがわかりました。α−ピネンやリモネンはとても興味深く私もずっと研究しています。

香りをかぎ始めると血圧がスーっと下がり、脳の血流も下がってきます。スギの香りによって体が鎮静化し、脳の活動も鎮静化したことがわかるデータです。スギやヒノキなどの針葉樹に多く含まれる、香りがする化学成分「α−ピネン」という物質をかぐと、真ん中の赤い線(17名の方の平均値)で血圧が低下していることがわかります。もう一つ、「リモネン」という、木や柑橘系のフルーツの皮などに含まれているレモンのような香りをかいでも血圧が下がりはじめて、木から成分を取り出しても体をリラックスさせる効果があることがわかりました。α−ピネンやリモネンはとても興味深く私もずっと研究しています。

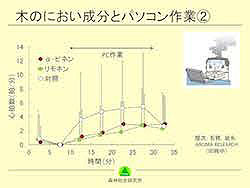

これは、パソコンの作業をしてもらいながら香りをかぐとどうなるかという実験です。被験者にパソコンのストレスがかかる課題をしてもらい、その間、香りのある場合とない場合で比較をしています。画面上に9つ、時計のメーターのようなものが出てきて、その針がそれぞれバラバラに動きます。針が5分から15分の間のところに入ったら、1番から9番までつけられたメーターの番号を押すという課題です。9つがバラバラに動き、間違えると音が鳴るなどとてもストレスがかかる課題で、これを20分間やっていただいています。15名の方の平均値では、白が香りのない場合、赤がα−ピネンをかいだ場合、緑がリモネンをかいだ場合のデータです。10分から30分のところまでの20分間、PC作業をしてもらっています。

これは、パソコンの作業をしてもらいながら香りをかぐとどうなるかという実験です。被験者にパソコンのストレスがかかる課題をしてもらい、その間、香りのある場合とない場合で比較をしています。画面上に9つ、時計のメーターのようなものが出てきて、その針がそれぞれバラバラに動きます。針が5分から15分の間のところに入ったら、1番から9番までつけられたメーターの番号を押すという課題です。9つがバラバラに動き、間違えると音が鳴るなどとてもストレスがかかる課題で、これを20分間やっていただいています。15名の方の平均値では、白が香りのない場合、赤がα−ピネンをかいだ場合、緑がリモネンをかいだ場合のデータです。10分から30分のところまでの20分間、PC作業をしてもらっています。

非常にストレスのかかる状態で作業をしていただいていますので、始めると心拍数がポンと上がりますが、香りをかぎながら作業をすると心拍数の上昇が抑えられたという結果が出ています。木の香り成分に、作業時のストレスを緩和する効果があるのではないかと解釈することができます。

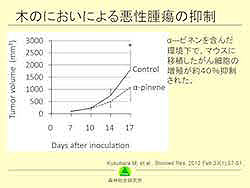

マウスにがん細胞のような悪性腫瘍を移植し、その成長をみるという研究をした方がいます。一匹のマウスは何も香りがない場所で過ごし、もう片方のマウスはα−ピネンの香りがする環境で過ごし、7日、10日間、14日後、17日後に腫瘍のサイズを図っていったデータです。香りがない場合はがん細胞が成長していきますが、香りがあるところで飼われていたマウスはその成長が抑えられました。なぜかはわかりませんが、マウスにとってリラックスできる環境だったせいかもしれません。

マウスにがん細胞のような悪性腫瘍を移植し、その成長をみるという研究をした方がいます。一匹のマウスは何も香りがない場所で過ごし、もう片方のマウスはα−ピネンの香りがする環境で過ごし、7日、10日間、14日後、17日後に腫瘍のサイズを図っていったデータです。香りがない場合はがん細胞が成長していきますが、香りがあるところで飼われていたマウスはその成長が抑えられました。なぜかはわかりませんが、マウスにとってリラックスできる環境だったせいかもしれません。

人間のNK細胞を試験管の中で調べた、日本医科大の先生の実験です。NK細胞は、人の体の中でがん細胞を食べるなど免疫活動をする細胞です。そのため活性化させることが免疫力を上げると解釈されますが、それぞれの研究ではヒノキやヒバに含まれるα−ピネンを試験管の中のNK細胞に落として、どのように活性化していくかを調べた研究です。数値は香りの濃度を示していますが、どの香り成分でも、量が増えると活性化が増えるということがひとついえます。またどれも、香りがない時よりもある時のほうが活性化が進むというデータです。先ほどのマウスの場合も、免疫力が上がって悪性腫瘍の成長を抑えたと考えることもできるかもしれません。

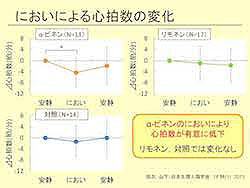

これは、私が最近行っている実験で、赤ちゃんに木の香りをかいでもらうとどうなるかという実験です。その結果をご紹介します。α−ピネンとリモネンと香りがない場合を見ています。安静を2分間、香りを2分間かいで、また安静を2分間とるという実験をしたところ、赤ちゃんも木の香りをかぐと心拍が下がってリラックスするというデータです。再現性もあり、何度行っても同じ傾向が出るため、α−ピネンにはそういう作用があるのではないかと思っています。

これは、私が最近行っている実験で、赤ちゃんに木の香りをかいでもらうとどうなるかという実験です。その結果をご紹介します。α−ピネンとリモネンと香りがない場合を見ています。安静を2分間、香りを2分間かいで、また安静を2分間とるという実験をしたところ、赤ちゃんも木の香りをかぐと心拍が下がってリラックスするというデータです。再現性もあり、何度行っても同じ傾向が出るため、α−ピネンにはそういう作用があるのではないかと思っています。

次は、接触の話です。千葉大学の宮崎先生の研究です。スギの塗装がないもの、薄い塗装をしたもの、厚い塗装をしたもの、そして金属。それぞれに触ってもらうとどういう反応が起きるかという実験です。上から順番に、スギの塗装のないもの、オイルフィニッシュの塗装のもの、この2つは触ると「木だな」ということがわかります。それに対して、スギに厚いポリウレタン塗装を施したものは、プラスチックのような感触です。被験者に目をつぶってもらい、材料は下から機械で上がってきて手に触れますので、ご本人たちは何を触っているかわかりません。

血圧の変化を見ると、どの材料も触った瞬間は血圧が上がりますが、スギの無塗装のものとオイルフィニッシュ塗装の場合は速やかにもとの値に戻っていきます。スギの厚い塗装や金属ではなかなか血圧が下がらずにドキドキした状態がずっと続くというデータです。したがって、適材適所で、木の手触りをいかした使い方が大切ではないかと解釈しています。

血圧の変化を見ると、どの材料も触った瞬間は血圧が上がりますが、スギの無塗装のものとオイルフィニッシュ塗装の場合は速やかにもとの値に戻っていきます。スギの厚い塗装や金属ではなかなか血圧が下がらずにドキドキした状態がずっと続くというデータです。したがって、適材適所で、木の手触りをいかした使い方が大切ではないかと解釈しています。

次は見た目の話です。ニュージーランドのRidouttさんがなさった研究で、木をたくさん使ったオフィスの写真、木を使っていないオフィスの写真を何枚か学生に見せて、「どの企業で働きたいですか」という質問をした実験です。

上が働きたい企業、下が働きたくない企業の順位です。1番から20番まで番号がついています。縞々で表されている棒グラフが木を使っているオフィス、黒で示されているグラフが木を使っていないオフィスです。働きたい順で1位から5位までを見てみると、上位4つが木の内装を使ったオフィス、それに対して下の働きたくない順では6位中の1つを抜いて全て木を使っていないオフィスでした。

木ではありませんが、観葉植物があると仕事の効率が上がることも知られていまして、ワシントン州立大学での実験では、全く観葉植物がないコンピュータールームと観葉植物を置いたと場合で調べると、仕事の効率が上がり、仕事をしている間の血圧の上昇も抑えられたという結果も出ています。

木ではありませんが、観葉植物があると仕事の効率が上がることも知られていまして、ワシントン州立大学での実験では、全く観葉植物がないコンピュータールームと観葉植物を置いたと場合で調べると、仕事の効率が上がり、仕事をしている間の血圧の上昇も抑えられたという結果も出ています。

今まで、見た目、香り、手触りなどを取り出してきて実験室で行った実験をご紹介しましたが、最後に、木質に囲まれた空間がどういう影響を与えるかというデータをお示しします。

森林総合研究所でモデル木造住宅を平成23年に建てました。私どもが開発したいろいろな材料を使って建てた家です。異樹種集成材や合板などを使うほか、蓄熱床なども作り、様々な実験に使用していますので柱にひずみゲージなどがついていたりしています。

この家の2階、右手に見えている窓2つの部分に同じ大きさの部屋が2つ、隣り合わせであります。その内装を、一つはクロス張り、もう一つは床と天井をヒノキ、壁はスギの腰板を貼りました。ここに被験者に来ていただき実験しています。

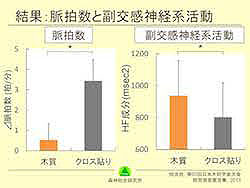

目をつぶって部屋に入り、目を開けてから3分間そこにいてもらいます。クロス張りの部屋では脈拍数がポンとあがります。木質の部屋では、脈拍数が上がりませんでした。クロス張りの部屋では体が多少ストレス状態になっていたのに対して、木の部屋ではそれがなかったという結果です。また副交感神経の活動ですが、木質の部屋でクロス張りの部屋に対して有意に高かったことがわかりました。したがって、木をふんだんに使った部屋では体がストレス状態にならずリラックス状態になる効果があると考えられます。

目をつぶって部屋に入り、目を開けてから3分間そこにいてもらいます。クロス張りの部屋では脈拍数がポンとあがります。木質の部屋では、脈拍数が上がりませんでした。クロス張りの部屋では体が多少ストレス状態になっていたのに対して、木の部屋ではそれがなかったという結果です。また副交感神経の活動ですが、木質の部屋でクロス張りの部屋に対して有意に高かったことがわかりました。したがって、木をふんだんに使った部屋では体がストレス状態にならずリラックス状態になる効果があると考えられます。

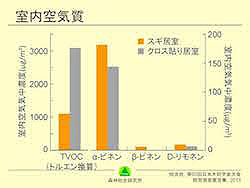

それぞれの部屋で室内空気を図ってみると、クロス張りの部屋は実験用に特殊な施工をしておりたくさん接着剤を使っているせいか、TVOC(総揮発性有機化合物)はクロス張りの部屋で多く、α−ピネンやβ−ピネン、リモネンといった木の香り成分は木質の部屋のほうが多かったという結果が出ています。木の香り成分や見た目の色の柔らかさなどが副交感神経の活動に関連しているのではないかと見ています。

それぞれの部屋で室内空気を図ってみると、クロス張りの部屋は実験用に特殊な施工をしておりたくさん接着剤を使っているせいか、TVOC(総揮発性有機化合物)はクロス張りの部屋で多く、α−ピネンやβ−ピネン、リモネンといった木の香り成分は木質の部屋のほうが多かったという結果が出ています。木の香り成分や見た目の色の柔らかさなどが副交感神経の活動に関連しているのではないかと見ています。

最後に、橘田先生らによる学校の木造校舎の非常に有名なデータをご紹介します。先生たちの蓄積的な疲労を、木造校舎とRCの校舎で調べた実験の結果です。気力の減退や不安な気持ち、抑うつ状態、イライラというものがRCの校舎で有意に高く、木造では負の感情を抱くことが低かった、先生たちの疲労が少なかったという結果が出ています。

もうひとつ、左の上のグラフは小学生の授業中の注意力を調べたものです。下は、授業中の眠気とだるさを聞いたものです。RCの校舎では集中することが困難なうえに眠くてだるいという答えが多く、学年を経るごとに多くなっていく傾向がありましたが、木造校舎ではそういう答えが少なかったことと、学年が進んでも増えてこなかった結果が見出されています。インフルエンザによる学級閉鎖の率も、木造校舎と内装を木質化した校舎で少なかったということです。

これは1990年から1993年頃に行われた実験で、当時はどうしてこのような結果が出るのかわからなかったのですが、最近になって、こういうこともあるのかなということがわかってきたという例をご紹介します。

九州大学の綿貫茂喜教授がなさった実験です。九州のある中学校で、教室の机をスギで作った机に替えた教室、よくある金属製の新しい机を入れた場合、古い金属製の机を使った教室の3クラスを作り、そこの生徒さんたちの唾液をとって免疫力を調べたというものです。

ご覧のとおり、スギの机を入れた教室では免疫力がずっと高く推移し、古い金属机を使っている教室、新しい金属机を使っている教室との差があったということです。休む学生も少なかったそうです。それぞれの教室で香り物質をとってみると、スギの机の教室でα−ピネンなど香り物質であるテルペン類が多く、香り成分がこれだけの効果をもたらしたのではないかと考えられています。

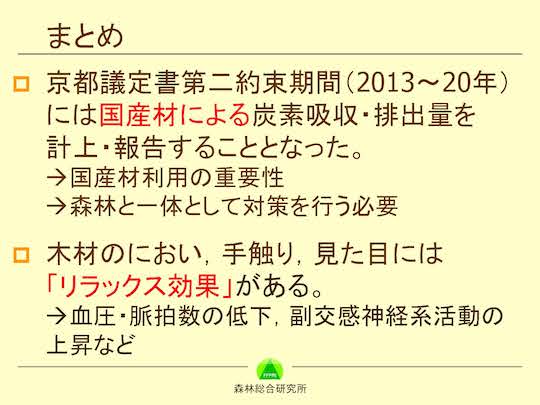

まとめます。繰り返しますが、京都議定書第二約束期間が今年から始まり2020年まで続きます。ちょうどオリンピックの年です。第二約束期間では、国産材による炭素吸収・排出量を計上して国際的に報告することになりました。国産材利用の重要性が国際的にも高まったということで、今後は森林と木材をつなげた一体の対策をうっていく必要があると考えています。

後半は、木材に囲まれた空間が人をリラックスさせたり、免疫を向上させることをご紹介しました。今までご紹介したデータは全体の一部だけを調査している段階で、今後、まだ取り組むべき課題が多くあると考えています。子どものデータも必要ですし、高齢者のデータも必要です。場所で言えば、ほとんどの人が長い時間を過ごすオフィスなどの場所で、木を使うことによってどのような効果があるかというデータも欠けています。産官学など様々な連携の中で、こういうデータが今後必要になってくると思っています。

木を使うことで、地球にもいい影響があり、人間にもいい影響があるという話をさせていただきましたが、これは決して偶然のことではなく、人間も自然の一部であるからこそだと感じています。木づかいのススメは皆さんの健康に良いという話をさせていただきました。どうもありがとうございました。

■ 概要報告

動き出した、森とつながる都市での木づかい

沼田 正俊 (林野庁長官)

皆様方には、日ごろから森林運用、木材産業の推進にあたって人方ならぬご支援・ご尽力を賜りまして、改めてお礼申し上げます。

皆様方には、日ごろから森林運用、木材産業の推進にあたって人方ならぬご支援・ご尽力を賜りまして、改めてお礼申し上げます。

本日は木づかい推進月間ということで、「動き出した多様な木づかい」と題して木材利用の現状や林野庁の取り組みなどを中心にご報告したいと思います。

先程大臣の挨拶にもありましたが、これは、東京スカイツリーにすると16棟分の木材が毎年増えているということを示した、日本の森林資源の全体の状況です。人工林がブルーです。植林をしたことで順調に増えています。1年間の成長で見ると、トータルすると1万立方メートル、100メートル四方にすると10キロです。それをスカイツリーにすると16棟分、富士山にすると2.6個という高さになります。

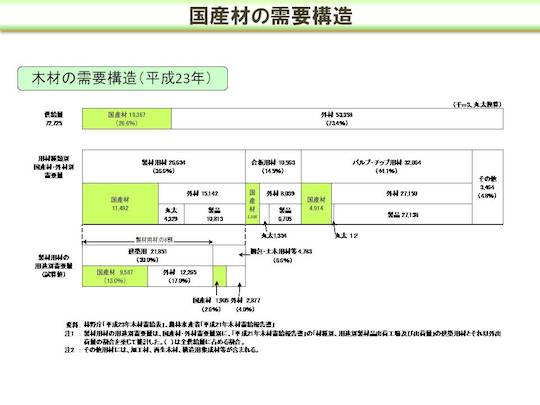

木材の需要はどうかというと、国産材の自給率は3割を下回っている状況です。全体の木材の需要量は、製材や家具、合板などの使われ方がありますが、それぞれにおいても半分を切っていて、パルプやチップで15%というところです。まだまだ国産材を使える余地はあると考えています。

スギ1本の柱です。スギ正角の価格が今は4万円くらいですが、その値段を分解してどこにコストがかかっているかを示したグラフです。一番上の青と赤の部分は、加工流通の段階や木を切って丸太にする段階のコストです。緑の部分は立木の値段、山に帰っていく値段です。これを見ると、立木の値段が年々下がり、過去と比べて1割くらいにまで減っています。最近は山に帰っていくお金が非常に少なくなったということがいえるかと思います。

スギ1本の柱です。スギ正角の価格が今は4万円くらいですが、その値段を分解してどこにコストがかかっているかを示したグラフです。一番上の青と赤の部分は、加工流通の段階や木を切って丸太にする段階のコストです。緑の部分は立木の値段、山に帰っていく値段です。これを見ると、立木の値段が年々下がり、過去と比べて1割くらいにまで減っています。最近は山に帰っていくお金が非常に少なくなったということがいえるかと思います。

こうした森林の現状がある中、間伐が遅れて土がむき出しになっている森林、風で倒れてしまう森林、大規模に皆伐される森林などがよく見られます。私どもとしてはこうしたことはできるだけ少なくしたいと取り組んでいるところですが、あることは事実で、森林のもつ様々な機能に支障をきたす恐れがあります。

特に私どもとしては、人が苗木を植えて育てている人工林を中心にしっかり利用し手入れをしていくことが必要だと考えています。切って使う、そのあとに植えて育てるという一連のサイクルを維持していけるようになると、森林が本来もつ、水資源や国土の保全、地球環境の保全など多面的な機能がきちんと発揮されるようになるのだと思います。

私どもとしては、そのためにも木材の利用をまず増やしていきましょうということで取り組んでいます。具体的には、公共建築物における木造化・木質内装化に取り組んでいます。新たに、住宅など一般建築物で木材を使う範囲を拡大することや、木質バイオマス、木材製品の輸出、新たな木材製品の技術開発などにも取り組んでいます。

具体的に説明します。これは、公共建築物における木材利用の拡大を示したものです。平成22年に「公共建築物等における木材の利用と促進に関する法律」ができました。この法律のもとで、たとえばスギならば、自ら率先して公共建築物における木材の利用に努めなければならないということが明記されています。関係省庁で計画を策定して木材を積極的に使うことに取り組んでいる最中で、少しずつですが、国における木材利用率は増えています。

具体的に説明します。これは、公共建築物における木材利用の拡大を示したものです。平成22年に「公共建築物等における木材の利用と促進に関する法律」ができました。この法律のもとで、たとえばスギならば、自ら率先して公共建築物における木材の利用に努めなければならないということが明記されています。関係省庁で計画を策定して木材を積極的に使うことに取り組んでいる最中で、少しずつですが、国における木材利用率は増えています。

また、全ての都道府県に木材利用方針を作ってもらいました。市町村は全国に1700ほどありますが、現在、1500を超える市町村に作っていただいています。こうした気運を大切に育てていくことと同時に、市町村の中でも大都市周辺の進みが遅い部分もありますので、そうしたところでも具体的に木材を使っていただくことができるような取り組みを進めていきたいと思っているところです。

次は実例です。いろいろなところで使っていただいている様子がわかります。

中央上は港区さんのエコプラザです。右上は飯能市の小学校です。都心や教育の場面でも木材が使われるケースが増えてきている状況です。林野庁としても、木材のモデル的な施設に対して支援をさせていただいていまして、その際は、使った木材の種類や産地を表示していただきたいというお願いをしています。

これは新規分野と位置づけていますが、従来にはない間伐材の使われ方です。ひとつはバイオマスなど自然エネルギー関係での施策で、太陽光発電の架台に木材を使っていただいたり、軟弱地盤に丸太を埋めて地盤を強固にするという方法などです。昔の丸ビルの地下ではマツの丸太を使っていましたが、こうした手法は東京の埋立地などでも使われているところがあります。地盤改良にもどんどん使っていただければと思っていますし、たとえば鉄道車両の内装など関係企業にもご協力をいただきながら進めているところです。

平成24年度の補正予算で、木材利用ポイント事業を実施しています。これは消費者の方々がスギ、ヒノキ、カラマツなどを使って住宅を建てたり住宅の内外装に木材を使う場合、家具などの木材製品、木質のペレットストーブ、薪ストーブなどを購入する際に、家電エコポイントと似た仕組みの木材利用ポイントをもらえるという仕組みです。もらったポイントは、地域の農林水産品や商品券と交換するほか、森づくりや被災地への寄付などに使って地域に還元していただいています。

平成24年度の補正予算で、木材利用ポイント事業を実施しています。これは消費者の方々がスギ、ヒノキ、カラマツなどを使って住宅を建てたり住宅の内外装に木材を使う場合、家具などの木材製品、木質のペレットストーブ、薪ストーブなどを購入する際に、家電エコポイントと似た仕組みの木材利用ポイントをもらえるという仕組みです。もらったポイントは、地域の農林水産品や商品券と交換するほか、森づくりや被災地への寄付などに使って地域に還元していただいています。

今年の7月から正式に応募していただいている状況ですが、その中で変わってきたことがあります。たとえば住宅分野では、ある大手ハウスメーカーが構造材で国産材を使うという取り組みを始めていますし、今までどちらかというと鉄骨系を使っていた会社も木造住宅を供給する、あるいは柱や土台を全面的に国産材に切り替える、ツーバイフォー工法で国産材を使う取り組みを開始する会社も出てきています。私どもとしても大いに期待させていただいているところです。

一方で、木づかいにおいては消費者の皆様方、木材の関係者の皆様方のご理解を進めていく必要もあると思っています。今月10月は木づかい推進月間ということでいろいろな取り組みをさせていただいています。ポスターを今日ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、「木」という字が「十」と「八」という漢数字に分解されますので、10月8日を「木の日」としています。また、秋から冬にかけて木材も本格的な伐採の時期に差し掛かるということもあり、10月を中心にこうしたことを推進させていただいているところです。

一方で、木づかいにおいては消費者の皆様方、木材の関係者の皆様方のご理解を進めていく必要もあると思っています。今月10月は木づかい推進月間ということでいろいろな取り組みをさせていただいています。ポスターを今日ご覧になった方もいらっしゃると思いますが、「木」という字が「十」と「八」という漢数字に分解されますので、10月8日を「木の日」としています。また、秋から冬にかけて木材も本格的な伐採の時期に差し掛かるということもあり、10月を中心にこうしたことを推進させていただいているところです。

次は木育です。木に慣れ親しみ木の良さを感じてほしいということで、おもちゃなどの木質化を推奨し、ご支援させていただいています。

次は木育です。木に慣れ親しみ木の良さを感じてほしいということで、おもちゃなどの木質化を推奨し、ご支援させていただいています。

もうひとつは木質バイオマス利用についてです。日本で伐採されている木の半分は、山に放置され使われていない現状です。再生可能エネルギーの固定価格買取制度が24年7月にスタートしましたので、それらも活用して木質バイオマス発電にも力を入れているところです。

木質バイオマスでは、日本にある資源を使うため、利用する方が支払うお金は日本の中でぐるぐる回ります。化石燃料であれば中東などへ出て行ってしまいますから、山村経済にとっても有効ではないかと思いますし、木材はカーボンニュートラルですので地球温暖化防止にも役立ちます。私どもとしてもしっかり進めていきたいと思っているところです。

これは、固定価格買取の種類です。木質バイオマスの認定は現在18件ですが、まだまだこれから増えていくと思っています。間伐材などを活用した新規のものが30件ほどあると聞いていますし、構想中のものまで含めると50ないし70件あるということですので、積極的にご支援させていただきたいと思います。

これは、固定価格買取の種類です。木質バイオマスの認定は現在18件ですが、まだまだこれから増えていくと思っています。間伐材などを活用した新規のものが30件ほどあると聞いていますし、構想中のものまで含めると50ないし70件あるということですので、積極的にご支援させていただきたいと思います。

これは、新たな製品開発に関するものです。木材は燃えるという性質がありますが、きちんと手当をすれば耐火にも十分対応できます。メンブレン型、燃え止まり型、木質ハイブリッド型とありますが、木材や他の素材と合わせてハイブリッド化し耐火性を確保していくという開発が進んでいます。

これは「サウスウッド」という、横浜は港北ニュータウンにできた施設です。10月末にオープンすると承っています。1時間耐火性能を実現した木材で商業施設を造っています。2階から4階が木材、1階が鉄筋コンクリートで、こうした施設が段々増えています。

これは「サウスウッド」という、横浜は港北ニュータウンにできた施設です。10月末にオープンすると承っています。1時間耐火性能を実現した木材で商業施設を造っています。2階から4階が木材、1階が鉄筋コンクリートで、こうした施設が段々増えています。

先程CLTの話がありましたが、木の断層が1層ごとにクロスされたかなり厚い板です。壁材と柱材を組み合わせた形ですが、断熱性や耐震性に優れています。1990年代後半にヨーロッパを中心に急速に開発され広がっており、カナダやアメリカでも中高層の木造建築物が出てきています。

ヨーロッパでのCLTの生産数量と価格の推移です。生産数量はここ2〜3年で急速に増えています。赤いラインです。生産量が増えることでコストも下がるという構造が出てきています。我が国でも、利用が進んでくればこういう構造になってくるのではないかと思っていますし、日本でも実はCLTを使用する建物が国交大臣の認定を個別に受けて高知で建築中と伺っています。国交省にご協力いただきながら、データ整理や一般化に向けた努力をさせていただきたいと思います。

ヨーロッパでのCLTの生産数量と価格の推移です。生産数量はここ2〜3年で急速に増えています。赤いラインです。生産量が増えることでコストも下がるという構造が出てきています。我が国でも、利用が進んでくればこういう構造になってくるのではないかと思っていますし、日本でも実はCLTを使用する建物が国交大臣の認定を個別に受けて高知で建築中と伺っています。国交省にご協力いただきながら、データ整理や一般化に向けた努力をさせていただきたいと思います。

木材は、水に浮くため軽いです。鉄筋コンクリートは沈みます。全体の重量が軽くなるということは、比較的コストがかからずに耐震性を確保することができるということでもあります。基礎部分が少し安くなる可能性があるということです。環境面でも優れ、人にも優しいなどいろいろな特徴が木材にはあると思っています。木材の需要を拡大していくことと合わせて、原料となる木材が山から安定的に供給される仕組みや、木材の加工技術向上等にも同時に取り組んでいきたいと考えているところです。

木材にまつわる現状についてお話をさせていただきました。木材を使うことへの関心は非常に高まっています。日本再興戦略の中にもありますが、木材の利用を核として積極的に進め、日本の森林の整備、国土の保全につなげていきたいと考えています。ぜひとも皆様方にご支援いただきながら担っていきたいと思っています。ご清聴ありがとうございました。

■ 話題提供

林業復活に向けて、国民の理解と合意のための運動

高藪 裕三 ((一社)日本プロジェクト産業協議会/JAPIC 専務理事)

JAPICの高藪と申します。JAPICは7年ほど林業分野に取り組んでいますが、先生方のお話を伺い、まだまだ勉強不足だと痛感しました。今日は話題提供ということで、私どもが今取り組んでいる事業をご紹介いたします。

JAPICの高藪と申します。JAPICは7年ほど林業分野に取り組んでいますが、先生方のお話を伺い、まだまだ勉強不足だと痛感しました。今日は話題提供ということで、私どもが今取り組んでいる事業をご紹介いたします。

林業はただいま旬の成長戦略ですが、いつも置いていかれているような気がします。最近は様々な流れに注目しておりまして、どういう方々が参加されるのかいつも見ていますが、あまり大きな話題になりません。メジャーにもなりません。これはなぜなのかといつも思っています。

そこには3つの理由があると思っています。

1つは、生産額が小さいため産業として設備投資やイノベーション、雇用、消費活動といった経済指標のインパクトが小さいということ。そのため、大方の識者の方々の目にうつらないのではないでしょうか。国土の中で3分の2を占める面積で起きている課題に関心がないことは、おかしいことだと感じています。

2つ目は、多くの政治家は票にならないため関心が薄いという点です。農業という8兆円産業と比べるとわかりやすいと思います。同じ一次産業でありながら、林業は先生方の関心が極めて薄い状態です。

3つ目は、国民の皆さんです。木材は基礎資材であって、自分の生活に身近なものではないので関心が薄いようです。これは、食べ物の安全や値段という生活に直結する関心事と比較するとわかりやすいと思います。私は鉄鋼業の出身ですが、一般消費者は鉄鋼という素材に注目することはほとんどありません。国民から見ると、木材という資源も少し遠い存在なのかなと思います。

これらをどうしていけばいいのかということが私たちのテーマです。

しかし、林業では今、確かな兆しや胎動が見られます。たとえば、林業関連の記事が少しずつ増えているような気がするのもそのひとつです。CLTの話をはじめ、円安を受けて木材の輸出も増えていますし、木材利用ポイントの話などもあります。先日、『日刊ゲンダイ』という週刊誌に林業女子会に関する記事がありました。「林業復活のカギは女子力にあり」というようなものです。この幹事の名前が杉山さんという方で、名前もいいなと思って読みました。

このような中、私どもJAPICの会長が11月に日本商工会議所の会頭に就任の予定です。三村会長はなぜか林業に大変熱心で、就任を受けて今後は林業復活の方法について勉強しようということになりました。施政方針に入れるということは、その後の日本商工会議所の中期計画に盛り込むということでもあります。これまでに例のないことです。全国百数十万社の会員をもつ大きな経済団体ですから、その波及効果は小さくないと思っています。

一方、JAPICは株式会社チャンネル・ジェイさんとともに12月の半ばに、「林業復活・森林再生を推進する国民会議」を開催いたします。これに先立ち、既に200名を超える経済界各方面の方々に発起人になっていただいているほか、1000名近い賛同者に署名をいただいています。林業復活に向けていこうという署名です。このシンポジウムは1000人の方の国民会議で、林業復活のムーブメントという位置づけにあると考えています。そこへの安倍総理の出席を直接お願いしています。まだ不確かではありますが、なんとか出席を実現させたいと思っています。

安倍総理といえば、アベノミクスの成長戦略。成長戦略に対する私たちの解釈は、単に脱デフレやTPP論だけでなく、日本の課題やその解決策を世界に発信することで、将来の日本へメッセージを送ることだと思っています。林業問題も考慮すべき問題です。息の長い取り組みになることは覚悟しつつも、国民に広く関心を持ってもらいたいと思っている次第です。

最後ですが、美しい森林づくり全国推進会議をはじめ皆様のお力をお借りして、活動を加速させたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。

|

|